Содержание

Оружие: Наука и техника: Lenta.ru

Российский истребитель пятого поколения Су-57 — один из самых высокотехнологичных и грозных самолетов в мире. При его создании использовали весь накопленный советской авиационной промышленностью опыт, в результате чего получился самолет, по ряду характеристик не имеющий аналогов в мире. Встреча с ним в качестве противника ничего хорошего другому самолету, включая американский истребитель F-22, не сулит. О старых и новых поколениях российских истребителей, а также их задачах и возможностях в конфликтах прошлого, настоящего и будущего в рамках проекта «Оружие России» рассказывает «Лента.ру».

Невидимый бой

Конец дня, зашло солнце, пара истребителей Су-57 поднялась в воздух. Обычный облет — такой же, как вчера. Но вдруг радар одного из Су-57 за сотню километров обнаружил вражеский истребитель и передал его координаты в пункт управления войсками. К наблюдению за самолетом противника подключились наземные радиолокационные станции (РЛС) и спутники.

Пилотам Су-57 дана команда направить к самолету противника ведомые беспилотники. Один из них, подлетев к нему на несколько десятков километров, зафиксировал пуск ракеты класса «воздух — поверхность» и тут же направил данные об этом ведущему истребителю. Через него эту информацию передали наземным системам противоракетной обороны (ПРО), которые успешно перехватили вражескую ракету. Пилот Су-57 уничтожил противника, и для этого ему даже не пришлось заходить во вражеское воздушное пространство.

Примерно таким образом может выглядеть применение истребителя пятого поколения в потенциальном конфликте будущего. Превращаясь в малозаметный вооруженный высокопроизводительный компьютер, этот самолет способен действовать с минимальным риском для пилота, практически не оставляя шансов менее технологичному противнику.

Благодаря интеграции с наземными и спутниковыми системами экипаж современного истребителя не только получает максимум возможной информации практически в режиме реального времени, но и управляет рядом сложнейших электронных систем, вооружений и целой армией беспилотников.

Задачи, которые ранее решали несколько самолетов, сейчас под силу одному истребителю пятого поколения

Разработка и производство такого самолета требует развитой авиастроительной отрасли, поэтому позволить себе его могут лишь несколько стран в мире. Помимо России, США и Китая, уже располагающих истребителями пятого поколения, потенциально возможностями создания подобной техники обладают Франция, Япония, Южная Корея и Великобритания.

Тем не менее именно российский Су-57, американские F-22 и F-35, а также китайские J-20 и J-31 оказались впереди всех, задавая тренды развития мировой истребительной авиации (ИА) на десятилетия вперед.

Первые истребители

Истребители в России появились во время Первой мировой войны, когда в составе Императорского военно-воздушного флота (ВВФ) для обороны самых важных пунктов страны были сформированы первые авиаотряды. В основном они состояли из тех же самолетов, что использовались для разведки, но штурман брал с собой не фотокамеру, а пушечные ядра, металлические бруски или гири. Все это использовалось для уничтожения вражеских самолетов: пилот подлетал к противнику сверху, а штурман сбрасывал на него груз. Вскоре после этого штурманы стали брать с собой ручные пулеметы и пистолеты.

Все это использовалось для уничтожения вражеских самолетов: пилот подлетал к противнику сверху, а штурман сбрасывал на него груз. Вскоре после этого штурманы стали брать с собой ручные пулеметы и пистолеты.

Русская школа воздушного боя получила всемирное признание

Для эффективной борьбы в небе важнейшую роль играет не только умение точно стрелять, но и мастерски маневрировать — и в этом российским асам не было равных.

Петр Нестеров внес огромный вклад в теорию и практику боевого маневрирования. Он первым, еще в августе 1914 года, придумал закрепить в задней части самолета нож, которым планировал разрезать оболочку дирижаблей противника, и прикрепил к хвосту летательного аппарата длинный трос с грузом, которым надеялся сбить винт вражеского самолета, пролетая перед его носом.

В начале Первой мировой войны воздушные бои проходили без пулеметов: командование считало авиацию средством разведки, а не наступления, поэтому пилоты сражались с помощью револьверов и карабинов

В такой ситуации самым эффективным способом уничтожения врага был таран, и Петр Нестеров первым исполнил этот опасный маневр при попытке сбить австрийский аэроплан, ежедневно круживший над позициями российских войск. Российскому летчику удалось уничтожить самолет врага ценой своей жизни.

Российскому летчику удалось уничтожить самолет врага ценой своей жизни.

Первый таран без фатальных последствий для пилота исполнил Александр Казаков в марте 1915 года, спустя семь месяцев после гибели Петра Нестерова. Лишь после этого самолеты начали оснащать оружием, и подобные приемы воздушного боя ушли в прошлое.

«Что было делать? Два фронта, 40 тысяч глаз, русских и немецких, смотрят на нас из окопов. Уйти, не сделав ничего, находясь в нескольких метрах от противника, испытать позор? — вспоминал Казаков. — Проклятая «кошка» зацепилась и болтается под днищем самолета… Тогда я решил ударить «альбатрос» колесами по фюзеляжу. Недолго думая дал руль вниз… Что-то рвануло, толкнуло, засвистело. В локоть ударил кусок крыла моего «морана». «Альбатрос» наклонился сначала на один бок, потом сложил крылья и полетел камнем вниз… Я выключил мотор — одной лопасти на моем винте не было. На планировании потерял ориентировку и только по разрывам шрапнелей догадался, где русский фронт. Садился парашютируя, но на земле перевернулся. Оказывается, удар колесами был настолько силен, что шасси поломалось…»

Оказывается, удар колесами был настолько силен, что шасси поломалось…»

30 000

вылетов совершила авиация Императорского ВВФ до революции 1917 года

Летчики играли на фронтах Первой мировой немаловажную роль. В стране было 15 истребительных авиаотрядов, куда входили 502 самолета и 443 летчика.

С 1924 года уже в СССР началось строительство первых советских истребителей И-1 и И-2, а с 1926-го стартовало серийное производство И-2бис, так как первые модели имели слишком много недостатков. Конечно, и модернизированная версия считалась по меркам того времени отсталой, но других самолетов у страны в тот момент не было.

«Самолет И-2бис, имея малую скорость, скороподъемность, потолок и слабую маневренность, не может быть признан современным истребителем. По сравнению с И-2 он уступает по своим летным данным, но конструктивные и эксплуатационные улучшения делают самолет И-2бис более желательным», — говорилось в заключении по итогам военных испытаний И-2бис.

Всего в 1926-1929 годах было выпущено 211 единиц различных вариантов И-2бис.

Скачок в развитии советских истребителей произошел с переходом от И-2бис на самолет смешанной деревянно-металлической конструкции И-3. Первый советский цельнометаллический истребитель — И-4 — поднялся в воздух в 1927 году и считался настоящим прорывом для своего времени.

Тем не менее он получился достаточно дорогим, поэтому первым советским массовым истребителем стал компромиссный И-5. Его созданием занимались конструкторы Дмитрий Григорович и Николай Поликарпов в КБ, которое организовали в Бутырской тюрьме. За такие заслуги смертный приговор Поликарпову заменили на десять лет лагерей, а впоследствии наказание и вовсе сделали условным. Но клеймо «врага народа» за ним закрепилось до самой смерти.

Сомневающимся говорили: «Поликарпов — конченый человек, он же поп, крест носит, его все равно скоро расстреляют. Кто вас тогда защитит?»

из воспоминаний современников

Впрочем, И-5 стал основой ВВС Красной армии и использовался вплоть до начала 1940 годов, пока ему на смену не пришли И-15 и И-16, тоже сконструированные Поликарповым. Последний стал первым в мире серийным истребителем-монопланом с убираемыми шасси. Преимуществом И-16 была высокая скорость, биплана И-15 — большая маневренность. На поле боя маневренный биплан и быстрый моноплан дополняли друг друга и давали наилучший результат.

Последний стал первым в мире серийным истребителем-монопланом с убираемыми шасси. Преимуществом И-16 была высокая скорость, биплана И-15 — большая маневренность. На поле боя маневренный биплан и быстрый моноплан дополняли друг друга и давали наилучший результат.

Нулевое поколение

К середине 30-х Николай Поликарпов уже получил неофициальный титул короля истребителей, так как на протяжении почти десяти лет советскую истребительную авиацию вооружали исключительно его машинами. Первые версии И-15 воевали в небе Испании, Монголии и Китая, но уже тогда уступали по скорости немецким монопланам. А вот третья модификация И-15 — И-153 «Чайка» — считается лучшим бипланом в мире и успешно участвовала во множестве конфликтов того времени благодаря усиленной конструкции, двигателю на 1100 лошадиных сил и новому вооружению.

За счет этого «Чайка» смогла проявить себя в легендарных боях на реке Халхин-Гол. Тогда японские летчики приняли их за И-15 и понесли серьезные потери. В ходе Советско-финской войны несколько И-153 стали финскими трофеями и использовались ВВС страны вплоть до 1942 года. Но уже тогда было понятно, что для истребителя важнее скорость, поэтому время бипланов подошло к концу.

Но уже тогда было понятно, что для истребителя важнее скорость, поэтому время бипланов подошло к концу.

Моноплан И-16 также начал терять свою актуальность, и в 1940 году ему на смену пришли сразу три новых истребителя Як-1, ЛаГГ-3 и МиГ-3. Все они были одноместными скоростными монопланами с двигателями водяного охлаждения. Уже тогда МиГ-3 демонстрировал рекордную для своего времени скорость 640 километров в час на высоте более 7000 метров.

МиГ-3 оказался самой удачной из этих трех машин, и к началу войны их произвели значительно больше, чем ЛаГГ-3 и Як-1. Учитывая особенности самолета, он применялся как высотный ночной истребитель в системе ПВО, где его большой потолок и скорость на высотах были решающими. Так, он активно применялся во время защиты Москвы и других важных городов. На фронтах МиГ-3 успешно уничтожал истребители-бомбардировщики врага.

Советские истребители оказались одними из самых боеспособных в мире. От немецких и американских самолетов их отличало оптимальное сочетание простоты конструкции, легкости в управлении и высокой надежности.

С завершением Великой Отечественной войны закончилась эпоха поршневых самолетов, на смену которым пришла реактивная авиация.

Первый советский турбореактивный двигатель РД-1 был создан Архипом Люлькой еще в 1940 году. Обладая приемлемой мощностью и сравнительно небольшим расходом топлива, он был, однако, недостаточно надежным. Ситуация улучшилась, когда СССР получил доступ к немецким технологиям: 24 апреля 1946 года в Советском Союзе сразу в один день впервые поднялись в воздух два новых истребителя — МиГ-9 и Як-15. Первый получил пару силовых агрегатов BMW-003 (РД-20), второй — один Jumo-004 (РД-10).

В том же году в конструкторском бюро Павла Сухого был создан истребитель Су-9, напоминавший первый в мире серийный турбореактивный самолет — немецкий Messerschmitt Me-262. Су-9 первым в СССР получил катапультируемое кресло, бустерное устройство, необходимое для уменьшения усилий при управлении самолетом, и тормозной парашют.

Преодоление скорости звука стало важнейшей задачей для авиации

Дальнейшие разработки привели инженеров и летчиков к новой преграде. Многие пилоты того времени рассказывали, что с достижением скорости 1000 километров в час они словно упираются в невидимую стену. На тот момент у конструкторов не было представлений о том, как поведет себя самолет при достижении скорости звука, поэтому все открытия происходили методом проб и ошибок. Так, выяснилось, что при достижении этого звукового барьера падает подъемная сила, появляется вибрация, повышается лобовое сопротивление.

Многие пилоты того времени рассказывали, что с достижением скорости 1000 километров в час они словно упираются в невидимую стену. На тот момент у конструкторов не было представлений о том, как поведет себя самолет при достижении скорости звука, поэтому все открытия происходили методом проб и ошибок. Так, выяснилось, что при достижении этого звукового барьера падает подъемная сила, появляется вибрация, повышается лобовое сопротивление.

«Сэр, наши самолеты уже сейчас очень требовательны в управлении. Если появятся машины с еще большими скоростями, мы не сможем летать на них. На прошлой неделе я на своем «Мустанге» спикировал на Me-109. Мой самолет затрясся, словно пневматический молоток, и перестал слушаться рулей. Я никак не мог вывести его из пике. Всего в трехстах метрах от земли я с трудом выровнял машину», — отчитывался о действии волнового кризиса летчик ВВС США перед генералом Арнольдом еще в годы Второй мировой войны.

Многие попытки превысить скорость звука закончились трагически, поэтому хватало тех, кто считал, что звуковой барьер преодолеть невозможно. Однако уже в 1947 году американский летчик-испытатель Чак Йегер на экспериментальном самолете Bell X-1 набрал скорость пикирования выше 1200 километров в час. 26 декабря 1948 года советский пилот Иван Федоров смог преодолеть звуковой барьер на Ла-176.

Однако уже в 1947 году американский летчик-испытатель Чак Йегер на экспериментальном самолете Bell X-1 набрал скорость пикирования выше 1200 километров в час. 26 декабря 1948 года советский пилот Иван Федоров смог преодолеть звуковой барьер на Ла-176.

Этот истребитель оснащался разработанным Владимиром Климовым силовым агрегатом ВК-1 с тягой 2700 килограмм-сил — советским вариантом британского турбореактивного двигателя Rolls-Royce Nene. Этот силовой агрегат впоследствии получил истребитель первого поколения МиГ-15 — наиболее массовый реактивный боевой самолет в истории мировой авиации.

От МиГ-15 до Су-35

Истребители первого поколения, в отличие от машин нулевого, могли развивать околозвуковую скорость и были вооружены первыми неуправляемыми ракетами. Машины второго поколения, появившиеся в конце 1950-х — начале 1960-х годов, развивали сверхзвуковую скорость, имели стреловидное крыло, радары для обнаружения целей, турбореактивные двигатели с форсажем и управляемые ракеты. Первым в истории российской авиации серийным сверхзвуковым истребителем и представителем второго поколения стал МиГ-19.

Первым в истории российской авиации серийным сверхзвуковым истребителем и представителем второго поколения стал МиГ-19.

В период с середины 1950-х до начала 1980-х господство в воздухе занимали истребители третьего поколения, среди которых одним из лучших стал советский МиГ-25. Этот самолет отличала не только огромная скорость в 2,83 числа Маха, но и большая высота полета, выводящая его из зоны поражения большинства современных истребителей четвертого поколения. Это обстоятельство позволило еще в 1970-х на основе МиГ-25 создать сверхзвуковой высотный всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия МиГ-31 — первый советский боевой самолет четвертого поколения.

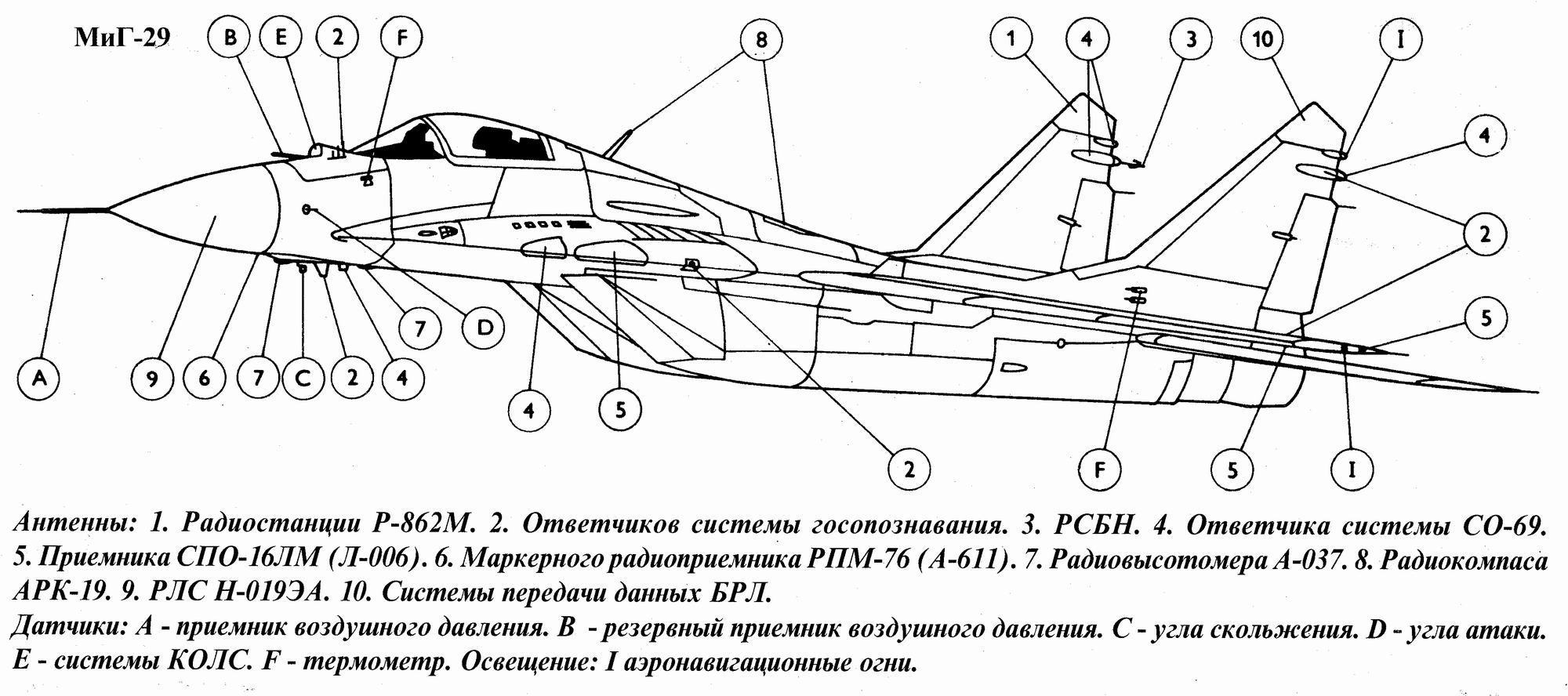

Другие советские машины этого же поколения — Су-27 и МиГ-29 — выделяют не только отличные показатели маневренности и скорости, но и современные авионика и радары. А такие российские истребители, как МиГ-35 и Су-35, и вовсе вплотную приблизились к самолетам пятого поколения: они могут выходить на сверхзвуковую крейсерскую скорость. Впрочем, по ряду требований (вроде малозаметности для радаров в сантиметровом диапазоне длин волн) они не могут относиться к пятому поколению.

Впрочем, по ряду требований (вроде малозаметности для радаров в сантиметровом диапазоне длин волн) они не могут относиться к пятому поколению.

Шах и мат

К работам над истребителями пятого поколения приступили еще в конце XX века. В США первые такие самолеты — F-22 — начали разрабатывать в 1986-м и завершили только в 2001-м. Но за четыре года до этого в воздух поднялась российская машина — экспериментальный палубный истребитель Су-47. А в феврале 2000 года — снова раньше американцев — опытно-экспериментальный самолет МиГ 1.44.

Тем не менее в России отказались от дальнейшего развития этих машин, спроектированных еще в 1980-х годах в пользу современного и технологичного Перспективного авиационного комплекса фронтовой авиации (ПАК ФА), как до августа 2017-го назывался Су-57.

Первый полет этого истребителя состоялся 29 января 2010 года в Комсомольске-на-Амуре. По сравнению с машинами предыдущих поколений, Су-57 сочетает в себе функции ударного самолета и истребителя. Российская машина имеет распределенные по всей поверхности самолета активные фазированные антенные решетки (АФАР), обеспечивающие круговой обзор. Этим может похвастаться лишь истребитель F-35, но не F-22. С другой стороны, оба американских самолета уступают в маневренности Су-57, а F-35 и вовсе не способен к продолжительному полету на сверхзвуковой крейсерской скорости.

Российская машина имеет распределенные по всей поверхности самолета активные фазированные антенные решетки (АФАР), обеспечивающие круговой обзор. Этим может похвастаться лишь истребитель F-35, но не F-22. С другой стороны, оба американских самолета уступают в маневренности Су-57, а F-35 и вовсе не способен к продолжительному полету на сверхзвуковой крейсерской скорости.

В остальном Су-57 — типичный тяжелый истребитель пятого поколения. Благодаря геометрии корпуса, внутрифюзеляжному вооружению и радиопоглощающему покрытию самолет малозаметен в радиолокационном и инфракрасном диапазонах. Истребитель также оснащен комплексом глубоко интегрированной авионики, обладающей высоким уровнем автоматизации управления и интеллектуальной поддержки экипажа. Это снижает нагрузку на летчика и позволяет ему концентрироваться на выполнении тактических задач. За счет бортового оборудования Су-57 может в режиме реального времени обмениваться данными как с наземными системами управления, так и внутри авиационной группы, а также решать задачи автономно.

В августе 2019 года в воздух поднялся первый российский тяжелый ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) С-70 «Охотник», который должен расширить возможности Су-57.

В первую очередь «Охотник» сможет взять на себя целеуказание и тем самым позволит Су-57 поражать противника, не заходя в зону действия противовоздушной обороны (ПВО). Для взаимодействия с ударным звеном из двух-четырех беспилотников предполагается задействовать разрабатываемый двухместный вариант Су-57, в котором один из членов экипажа будет отвечать исключительно за работу С-70 «Охотник». Этот БПЛА выполнен по схеме «летающее крыло» и, как и Су-57, изготовлен с использованием стелс-технологий.

Су-57 — тяжелый двухдвигательный истребитель, и прогресс отечественной боевой авиации пятого поколения этим направлением не исчерпывается. Так, новый российский легкий тактический самолет Checkmate («Шах и мат»), образец которого был презентован в ходе Международного авиационно-космического салона 2021 года (МАКС-2021), получил один силовой агрегат.

Скорость легкого истребителя пятого поколения составит 1900 километров в час, дальность — около 3000 километров. Истребитель сможет переносить более семи тонн различных видов вооружения — управляемые ракеты, авиабомбы и пушку. Бортовое оборудование самолета со встроенным радаром с АФАР позволит атаковать шесть и отслеживать до тридцати воздушных целей. Поскольку Checkmate создается на основе задела от Су-57, то с последним у него ожидается унификация как по авионике, так и по вооружению. Первый полет Checkmate намечен на 2023 год.

Однодвигательный стелс-самолет создается прежде всего для экспорта, делая доступной истребительную авиацию пятого поколения для развивающихся стран. В США предполагают, что санкции здесь не станут помехой, так как основными покупателями могут выступить Индия, Вьетнам и Аргентина, которые не ввели ограничений против России. К тому же, как рассказывают разработчики, в самолете предусмотрено использование только отечественных комплектующих.

Преимущество Checkmate состоит в применении в его конструкции комплектующих только российского производства, в то время как большинство иностранных боевых самолетов создаются в кооперации, что значительно ограничивает их экспорт

Главными конкурентами нового российского самолета пятого поколения станут французские (Rafale) и шведские (Gripen) истребители четвертого поколения, а также американский самолет F-35. В отличие от западных самолетов, стоимость которых оценивается в 60-90 миллионов долларов, российский истребитель зарубежным заказчикам обойдется в разы дешевле — в 25-30 миллионов. Разработчики Checkmate уверены, что спрос на новый истребитель на международном рынке составит 300 самолетов на 15 лет. Ведущими покупателями истребителя могут выступить арабские страны, Индия и государства Юго-Восточной Азии.

В отличие от западных самолетов, стоимость которых оценивается в 60-90 миллионов долларов, российский истребитель зарубежным заказчикам обойдется в разы дешевле — в 25-30 миллионов. Разработчики Checkmate уверены, что спрос на новый истребитель на международном рынке составит 300 самолетов на 15 лет. Ведущими покупателями истребителя могут выступить арабские страны, Индия и государства Юго-Восточной Азии.

Темная лошадка

Тактико-технические характеристики и модернизационный потенциал Су-57 получают высокие оценки в зарубежных СМИ. «Ожидается, что более поздние серийные модели смогут использовать возможности шестого поколения с рядом новых технологий, которые в настоящее время разрабатываются для них», — пишет американский журнал Military Watch. Издание подчеркивает, что интеллектуальное обеспечение самолета уже сейчас снижает нагрузку на пилота, позволяя ему максимально сосредоточиться на поиске и уничтожении целей.

Разбирая критику российского Су-57, издание The Drive признало этот истребитель «темной лошадкой» и «недооцененным самолетом», который от западных аналогов отличается повышенной маневренностью. Также американские специалисты обратили внимание на защиту истребителя. За счет радаров и антенных решеток вокруг истребителя образуется «умная обшивка», и «у самолета есть все шансы слиться с подстилающей поверхностью».

Также американские специалисты обратили внимание на защиту истребителя. За счет радаров и антенных решеток вокруг истребителя образуется «умная обшивка», и «у самолета есть все шансы слиться с подстилающей поверхностью».

В США Су-57 называют темной лошадкой

В журнале The National Interest, в свою очередь, отметили широкий спектр ракетного вооружения, которое способен переносить российский истребитель. Так, издание опасается, что с обретением гиперзвукового оружия Су-57 получит «новый уровень скорости и смертоносности».

Авторитетный сайт 19FortyFive, посвященный военному делу, признает, что российский Су-57 крупнее, тяжелее и быстрее американского F-35: первый самолет может нанести удар по второму и успеть быстро скрыться. Американское издание напоминает, что и по дальности полета Су-57 более чем в два раза превосходит F-35. Если сравнивать Су-57 и F-22, становится понятно, что эти тяжелые истребители пятого поколения похожи друг на друга, но Су-57 при этом попросту современнее. Кроме того, F-22 сняли с производства еще в 2011 году, и российский самолет более чем вдвое превосходит американский по дальности полета.

Кроме того, F-22 сняли с производства еще в 2011 году, и российский самолет более чем вдвое превосходит американский по дальности полета.

Оценивая возможность использования Су-57 в связке с ведомым С-70 «Охотник», издание выражает уверенность, что американским военным тактикам придется внимательно изучить перспективы вероятной встречи с этим истребителем и сопровождающим его беспилотником где-нибудь в небе недалеко от Аляски. Иначе их ожидает предсказуемо печальный сценарий: Су-57 поднимается в воздух, получает сигнал радара и обрушивает всю свою технологическую мощь на вражеский самолет, у которого нет никаких шансов выстоять в такой схватке. Как минимум — по причине заметного отставания боевых возможностей: равных российскому истребителю на вооружении у конкурентов пока нет.

Конструктор Изобретатель — Самолёт №2 (144 элемента)

- Теги:

Конструктор Изобретатель

Написать отзыв

Написать отзыв

→

Обновить капчу (CAPTCHA)

Также вас могут заинтересовать

Цена:

1 216 ₽

В наличии

Конструктор Полесье серии Изобретатель 160 элементов позволяет собрать каток. автокран и погрузчик.

автокран и погрузчик.

Цена:

1 648 ₽

В наличии

Конструктор Изобретатель — Вертолёт №2 (232 элемента) (в пакете) с доставкой в офис или на дом на сайте поставщика игрушек Полесье-РУС.

Цена:

1 541 ₽

В наличии

Конструктор серии изобретатель Полесье 235 элементов позволяет своими руками смастерить ребенку трактор, самосвал или кран.

Цена:

864 ₽

В наличии

Конструктор Изобретатель — Карусель №1 (101 элемент) (в пакете) с доставкой в офис или на дом на сайте поставщика игрушек Полесье-РУС.

Цена:

991 ₽

В наличии

Конструктор Изобретатель — Вертолёт №1 (130 элементов) (в пакете) с доставкой в офис или на дом на сайте поставщика игрушек Полесье-РУС.

Цена:

1 208 ₽

В наличии

Конструктор Изобретатель — Трактор-погрузчик №1 (141 элемент) (в пакете) с доставкой в офис или на дом на сайте поставщика игрушек Полесье-РУС.

Цена:

810 ₽

В наличии

Конструктор Изобретатель — Квадроцикл №1 (87 элементов) (в пакете) с доставкой в офис или на дом на сайте поставщика игрушек Полесье-РУС.

Цена:

1 070 ₽

В наличии

Конструктор Изобретатель — Самолёт №2 (144 элемента) (в пакете) с доставкой в офис или на дом на сайте поставщика игрушек Полесье-РУС.

Самолет | Определение, типы, механика и факты

Air New Zealand Limited

См. все средства массовой информации

- Ключевые сотрудники:

- Игорь Сикорский

Говард Хьюз

Чарльз Линдберг

Олив Энн Бич

Жаклин Кокран

- Похожие темы:

- С-47

гидросамолет

Конкорд

ДС-3

Боинг 367-80

См. весь соответствующий контент →

самолет , также называемый самолетом или самолетом , любой из классов самолетов с неподвижным крылом, который тяжелее воздуха, приводится в движение винтовым винтом или высокоскоростной реактивной струей и поддерживается динамической реакцией воздуха на его крылья. Для отчета о развитии самолета и появлении гражданской авиации см. история полетов.

Для отчета о развитии самолета и появлении гражданской авиации см. история полетов.

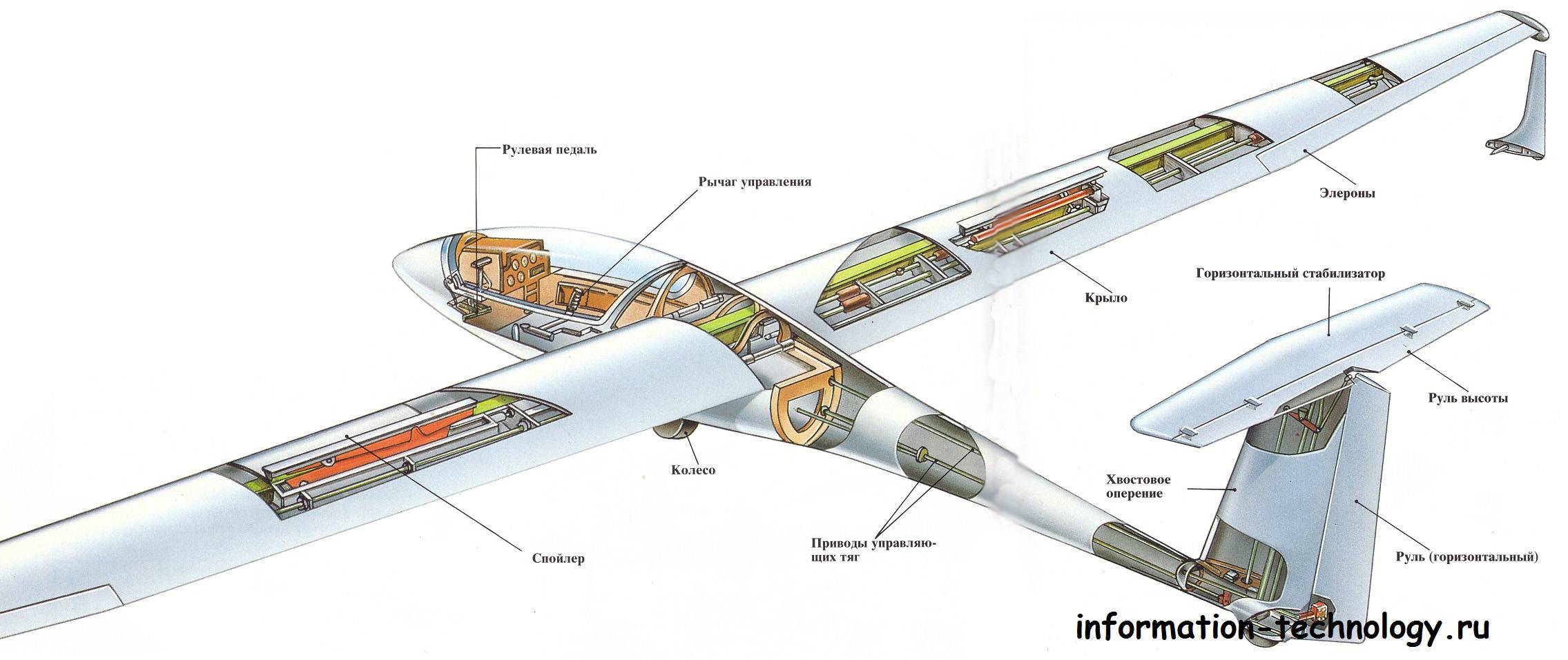

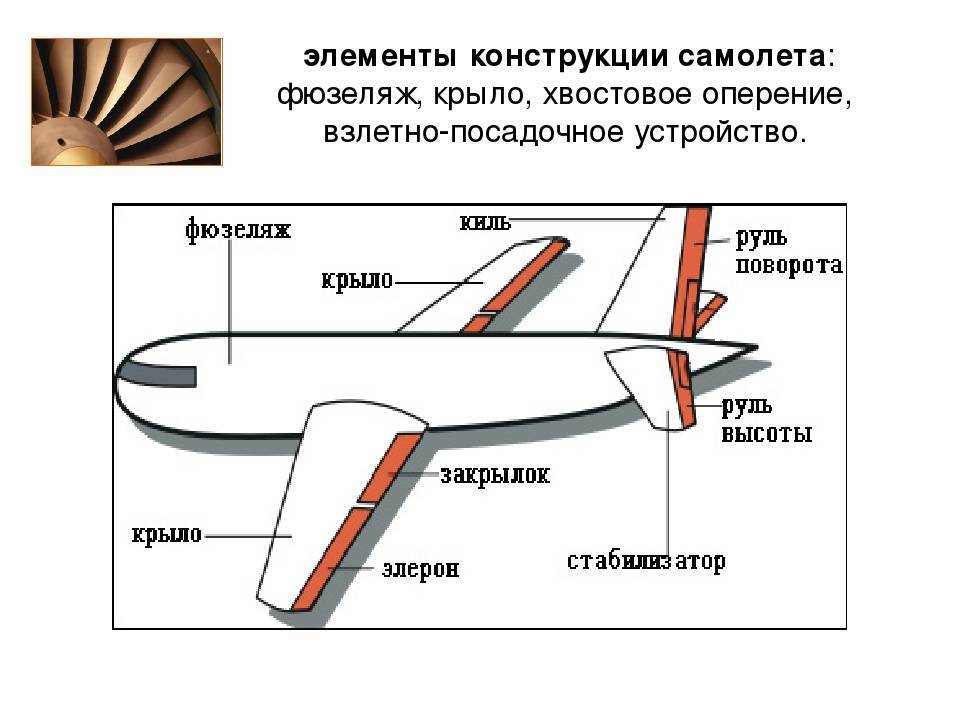

Основными компонентами самолета являются система крыла, поддерживающая его в полете, хвостовое оперение для стабилизации крыльев, подвижные поверхности для управления ориентацией самолета в полете и силовая установка, обеспечивающая тягу, необходимую для толкания летательного аппарата по воздуху. Должна быть предусмотрена поддержка самолета, когда он находится в состоянии покоя на земле, а также во время взлета и посадки. Большинство самолетов имеют закрытый корпус (фюзеляж) для размещения экипажа, пассажиров и груза; кабина — это место, из которого пилот управляет органами управления и приборами для управления самолетом.

Принципы полета и эксплуатации самолета

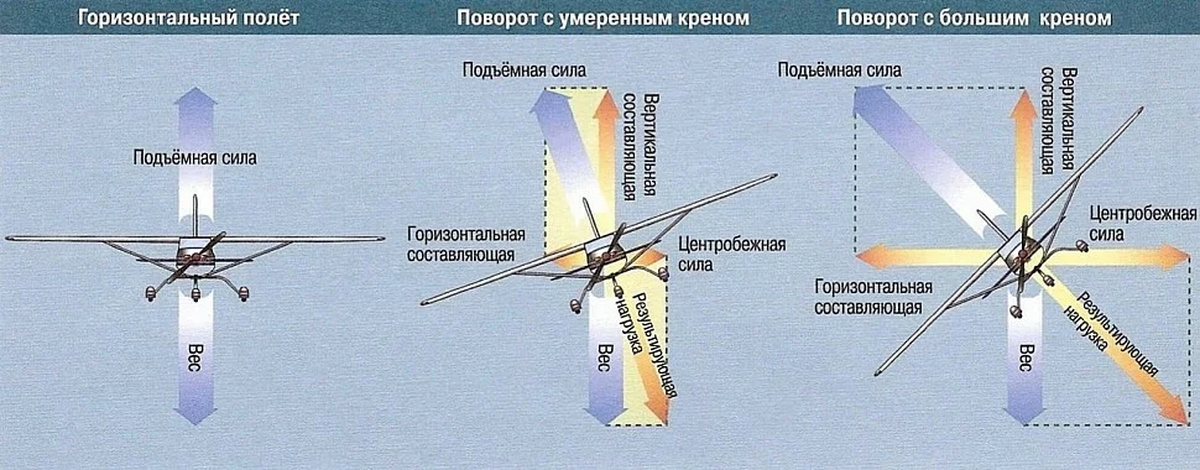

На самолет в горизонтальном полете без ускорения действуют четыре силы. (При повороте, нырянии или полете с набором высоты в игру вступают дополнительные силы.) Этими силами являются подъемная сила, сила, действующая вверх; сопротивление, тормозящая сила сопротивления подъемной силе и трению самолета, движущегося по воздуху; вес, нисходящий эффект гравитации на самолет; и тяга, сила прямого действия, обеспечиваемая двигательной установкой (или, в случае самолета без двигателя, за счет использования силы тяжести для преобразования высоты в скорость). Сопротивление и вес — элементы, присущие любому объекту, в том числе и летательному аппарату. Подъемная сила и тяга — это искусственно созданные элементы, разработанные для того, чтобы самолет мог летать.

Сопротивление и вес — элементы, присущие любому объекту, в том числе и летательному аппарату. Подъемная сила и тяга — это искусственно созданные элементы, разработанные для того, чтобы самолет мог летать.

Понимание подъемной силы в первую очередь требует понимания аэродинамического профиля, который представляет собой структуру, предназначенную для получения реакции на его поверхность от воздуха, в котором он движется. Ранние аэродинамические поверхности обычно имели немного больше, чем слегка изогнутую верхнюю поверхность и плоскую нижнюю поверхность. На протяжении многих лет аэродинамические поверхности адаптировались для удовлетворения меняющихся потребностей. К 1920-м годам аэродинамические поверхности обычно имели закругленную верхнюю поверхность, при этом наибольшая высота достигалась в первой трети хорды (ширины). Со временем как верхняя, так и нижняя поверхности искривлялись в большей или меньшей степени, а наиболее толстая часть аэродинамического профиля постепенно смещалась назад. По мере роста скорости полета возникла потребность в очень плавном прохождении воздуха над поверхностью, что было достигнуто в аэродинамическом профиле с ламинарным потоком, где изгиб был дальше назад, чем того требовала современная практика. Сверхзвуковые самолеты потребовали еще более радикальных изменений в форме аэродинамического профиля, некоторые из которых потеряли округлость, ранее связанную с крылом, и приобрели форму двойного клина.

По мере роста скорости полета возникла потребность в очень плавном прохождении воздуха над поверхностью, что было достигнуто в аэродинамическом профиле с ламинарным потоком, где изгиб был дальше назад, чем того требовала современная практика. Сверхзвуковые самолеты потребовали еще более радикальных изменений в форме аэродинамического профиля, некоторые из которых потеряли округлость, ранее связанную с крылом, и приобрели форму двойного клина.

Викторина «Британника»

Рукотворные птицы в небе

Двигаясь вперед в воздухе, аэродинамический профиль крыла получает полезную для полета реакцию от воздуха, проходящего над его поверхностью. (В полете аэродинамическая поверхность крыла обычно создает наибольшую подъемную силу, но гребные винты, хвостовое оперение и фюзеляж также функционируют как аэродинамические поверхности и создают подъемную силу различной величины.) В 18 веке швейцарский математик Даниэль Бернулли обнаружил, что если скорость воздуха над определенной точкой профиля увеличивается, давление воздуха уменьшается. Воздух, протекающий над изогнутой верхней поверхностью аэродинамического профиля крыла, движется быстрее, чем воздух, протекающий по нижней поверхности, уменьшая давление сверху. Более высокое давление снизу толкает (поднимает) крыло вверх в область более низкого давления. Одновременно воздух, обтекающий нижнюю часть крыла, отклоняется вниз, обеспечивая ньютоновскую равную и противоположную реакцию и внося свой вклад в общую подъемную силу.

Воздух, протекающий над изогнутой верхней поверхностью аэродинамического профиля крыла, движется быстрее, чем воздух, протекающий по нижней поверхности, уменьшая давление сверху. Более высокое давление снизу толкает (поднимает) крыло вверх в область более низкого давления. Одновременно воздух, обтекающий нижнюю часть крыла, отклоняется вниз, обеспечивая ньютоновскую равную и противоположную реакцию и внося свой вклад в общую подъемную силу.

На подъемную силу аэродинамического профиля также влияет его «угол атаки», то есть его угол по отношению к ветру. И подъемную силу, и угол атаки можно сразу, хотя и грубо, продемонстрировать, выставив руку из окна движущегося автомобиля. Когда рука повернута плашмя к ветру, ощущается большое сопротивление и возникает небольшой «подъем», поскольку за рукой находится турбулентная область. Отношение подъемной силы к сопротивлению низкое. Когда рука держится параллельно ветру, сопротивление гораздо меньше и создается умеренная подъемная сила, турбулентность сглаживается, а отношение подъемной силы к сопротивлению лучше. Однако если руку немного повернуть так, чтобы ее передний край был поднят на больший угол атаки, подъемная сила увеличится. Это положительное увеличение отношения подъемной силы к сопротивлению создаст тенденцию руки «летать» вверх и вверх. Чем больше скорость, тем больше будет подъемная сила и сопротивление. Таким образом, полная подъемная сила связана с формой аэродинамического профиля, углом атаки и скоростью, с которой крыло проходит через воздух.

Однако если руку немного повернуть так, чтобы ее передний край был поднят на больший угол атаки, подъемная сила увеличится. Это положительное увеличение отношения подъемной силы к сопротивлению создаст тенденцию руки «летать» вверх и вверх. Чем больше скорость, тем больше будет подъемная сила и сопротивление. Таким образом, полная подъемная сила связана с формой аэродинамического профиля, углом атаки и скоростью, с которой крыло проходит через воздух.

Оформите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту.

Подписаться

Вес — это сила, действующая противоположно подъемной силе. Таким образом, конструкторы пытаются сделать самолет максимально легким. Поскольку все конструкции самолетов имеют тенденцию к увеличению веса в процессе разработки, в штатах современных аэрокосмических инженеров есть специалисты в области контроля веса с самого начала проектирования. Кроме того, пилоты должны контролировать общий вес, который разрешено перевозить воздушному судну (пассажиры, топливо и груз), как по количеству, так и по местоположению. Распределение веса (то есть управление центром тяжести самолета) так же важно с точки зрения аэродинамики, как и величина переносимого веса.

Распределение веса (то есть управление центром тяжести самолета) так же важно с точки зрения аэродинамики, как и величина переносимого веса.

Тяга, сила, действующая вперед, противостоит сопротивлению, как подъемная сила противостоит весу. Тяга получается за счет ускорения массы окружающего воздуха до скорости, превышающей скорость самолета; равной и противоположной реакцией является движение самолета вперед. В поршневых или турбовинтовых самолетах тяга создается за счет движущей силы, вызванной вращением воздушного винта, а остаточная тяга обеспечивается выхлопом. В реактивном двигателе тяга создается движущей силой вращающихся лопастей турбины, сжимающей воздух, который затем расширяется за счет сгорания введенного топлива и выбрасывается из двигателя. В самолете с ракетным двигателем тяга создается за счет равной и противоположной реакции на горение ракетного топлива. В планере высота, достигнутая с помощью механических, орографических или тепловых методов, преобразуется в скорость посредством гравитации.

В постоянном противодействии тяге действует сопротивление, состоящее из двух элементов. Паразитическое сопротивление вызвано сопротивлением формы (из-за формы), трением кожи, помехами и всеми другими элементами, которые не способствуют подъемной силе; Индуктивное сопротивление создается в результате создания подъемной силы.

Паразитное сопротивление увеличивается по мере увеличения скорости полета. Для большинства полетов желательно, чтобы все сопротивление было сведено к минимуму, и по этой причине значительное внимание уделяется оптимизации формы самолета за счет устранения как можно большего количества конструкций, вызывающих сопротивление (например, ограждение кабины фонарем, уборка шасси, заклепка заподлицо, покраска и полировка поверхностей). Некоторые менее очевидные элементы сопротивления включают относительное расположение и площадь поверхностей фюзеляжа и крыла, двигателя и оперения; пересечение крыльев и оперения; непреднамеренная утечка воздуха через конструкцию; использование избыточного воздуха для охлаждения; и использование отдельных форм, которые вызывают локальное разделение воздушного потока.

Индуктивное сопротивление вызывается той частью воздуха, которая отклоняется вниз и не является вертикальной по отношению к траектории полета, а немного наклонена назад от нее. По мере увеличения угла атаки увеличивается и сопротивление; в критической точке угол атаки может стать настолько большим, что поток воздуха разбивается о верхнюю поверхность крыла, и подъемная сила теряется при увеличении сопротивления. Это критическое состояние называется сваливанием.

Подъемная сила, сопротивление и сваливание по-разному зависят от формы крыла в плане. Например, эллиптическое крыло, подобное тому, что использовалось на истребителе Supermarine Spitfire времен Второй мировой войны, хотя и идеально с точки зрения аэродинамики для дозвукового самолета, имеет более нежелательную схему сваливания, чем простое прямоугольное крыло.

Аэродинамика сверхзвукового полета сложна. Воздух сжимаем, и по мере увеличения скорости и высоты скорость воздуха, обтекающего самолет, начинает превышать скорость движения самолета по воздуху. Скорость, при которой эта сжимаемость действует на самолет, выражается как отношение скорости самолета к скорости звука, называемое числом Маха в честь австрийского физика Эрнста Маха. Критическое число Маха для самолета было определено как то, при котором в какой-то точке самолета скорость воздушного потока достигает скорости звука.

Скорость, при которой эта сжимаемость действует на самолет, выражается как отношение скорости самолета к скорости звука, называемое числом Маха в честь австрийского физика Эрнста Маха. Критическое число Маха для самолета было определено как то, при котором в какой-то точке самолета скорость воздушного потока достигает скорости звука.

При числах Маха, превышающих критическое число Маха (то есть скоростях, при которых воздушный поток превышает скорость звука в локальных точках планера), происходят значительные изменения сил, давлений и моментов, действующих на крыло и фюзеляжа в результате образования ударных волн. Одним из наиболее важных эффектов является очень большое увеличение сопротивления, а также снижение подъемной силы. Первоначально конструкторы стремились достичь более высоких критических чисел Маха, проектируя самолеты с очень тонкими сечениями аэродинамического профиля крыла и горизонтальных поверхностей и обеспечивая как можно более высокое отношение тонкости (длины к диаметру) фюзеляжа. Соотношение толщины крыла (толщина крыла, деленная на его ширину) составляла примерно 14-18 процентов на типичных самолетах 19-го века.40–45 период; в более поздних самолетах это соотношение было снижено до менее 5 процентов. Эти методы задержали локальный воздушный поток, достигший скорости 1,0 Маха, что позволило немного увеличить критические числа Маха для самолета. Независимые исследования, проведенные в Германии и США, показали, что достижение критического числа Маха можно еще больше отсрочить, если откинуть крылья назад. Размах крыла был чрезвычайно важен для разработки немецкого Messerschmitt Me 262 времен Второй мировой войны, первого боевого реактивного истребителя, а также для послевоенных истребителей, таких как North American F-86 Sabre и советский МиГ-15. Эти истребители работали на высоких дозвуковых скоростях, но конкурентное давление разработки требовало самолетов, которые могли бы работать на околозвуковых и сверхзвуковых скоростях. Мощность реактивных двигателей с форсажной камерой делала эти скорости технически возможными, но конструкторам все еще мешало огромное увеличение лобового сопротивления в околозвуковой области.

Соотношение толщины крыла (толщина крыла, деленная на его ширину) составляла примерно 14-18 процентов на типичных самолетах 19-го века.40–45 период; в более поздних самолетах это соотношение было снижено до менее 5 процентов. Эти методы задержали локальный воздушный поток, достигший скорости 1,0 Маха, что позволило немного увеличить критические числа Маха для самолета. Независимые исследования, проведенные в Германии и США, показали, что достижение критического числа Маха можно еще больше отсрочить, если откинуть крылья назад. Размах крыла был чрезвычайно важен для разработки немецкого Messerschmitt Me 262 времен Второй мировой войны, первого боевого реактивного истребителя, а также для послевоенных истребителей, таких как North American F-86 Sabre и советский МиГ-15. Эти истребители работали на высоких дозвуковых скоростях, но конкурентное давление разработки требовало самолетов, которые могли бы работать на околозвуковых и сверхзвуковых скоростях. Мощность реактивных двигателей с форсажной камерой делала эти скорости технически возможными, но конструкторам все еще мешало огромное увеличение лобового сопротивления в околозвуковой области. Решение заключалось в увеличении объема фюзеляжа перед и позади крыла и уменьшении его возле крыла и хвоста, чтобы создать площадь поперечного сечения, которая более всего приближалась к идеальной площади для ограничения околозвукового сопротивления. Раннее применение этого правила привело к появлению «осиной талии», такой как у Convair F-102. В более поздних реактивных самолетах применение этого правила не так очевидно в плане самолета.

Решение заключалось в увеличении объема фюзеляжа перед и позади крыла и уменьшении его возле крыла и хвоста, чтобы создать площадь поперечного сечения, которая более всего приближалась к идеальной площади для ограничения околозвукового сопротивления. Раннее применение этого правила привело к появлению «осиной талии», такой как у Convair F-102. В более поздних реактивных самолетах применение этого правила не так очевидно в плане самолета.

Самолет | Определение, типы, механика и факты

Air New Zealand Limited

См. все средства массовой информации

- Ключевые сотрудники:

- Игорь Сикорский

Говард Хьюз

Чарльз Линдберг

Олив Энн Бич

Жаклин Кокран

- Похожие темы:

- С-47

гидросамолет

Конкорд

ДС-3

Боинг 367-80

См. весь соответствующий контент →

самолет , также называемый самолетом или самолетом , любой из классов самолетов с неподвижным крылом, который тяжелее воздуха, приводится в движение винтовым винтом или высокоскоростной реактивной струей и поддерживается динамической реакцией воздуха на его крылья. Для отчета о развитии самолета и появлении гражданской авиации см. история полетов.

Для отчета о развитии самолета и появлении гражданской авиации см. история полетов.

Основными компонентами самолета являются система крыла, поддерживающая его в полете, хвостовое оперение для стабилизации крыльев, подвижные поверхности для управления ориентацией самолета в полете и силовая установка, обеспечивающая тягу, необходимую для толкания летательного аппарата по воздуху. Должна быть предусмотрена поддержка самолета, когда он находится в состоянии покоя на земле, а также во время взлета и посадки. Большинство самолетов имеют закрытый корпус (фюзеляж) для размещения экипажа, пассажиров и груза; кабина — это место, из которого пилот управляет органами управления и приборами для управления самолетом.

Принципы полета и эксплуатации самолета

На самолет в горизонтальном полете без ускорения действуют четыре силы. (При повороте, нырянии или полете с набором высоты в игру вступают дополнительные силы.) Этими силами являются подъемная сила, сила, действующая вверх; сопротивление, тормозящая сила сопротивления подъемной силе и трению самолета, движущегося по воздуху; вес, нисходящий эффект гравитации на самолет; и тяга, сила прямого действия, обеспечиваемая двигательной установкой (или, в случае самолета без двигателя, за счет использования силы тяжести для преобразования высоты в скорость). Сопротивление и вес — элементы, присущие любому объекту, в том числе и летательному аппарату. Подъемная сила и тяга — это искусственно созданные элементы, разработанные для того, чтобы самолет мог летать.

Сопротивление и вес — элементы, присущие любому объекту, в том числе и летательному аппарату. Подъемная сила и тяга — это искусственно созданные элементы, разработанные для того, чтобы самолет мог летать.

Понимание подъемной силы в первую очередь требует понимания аэродинамического профиля, который представляет собой структуру, предназначенную для получения реакции на его поверхность от воздуха, в котором он движется. Ранние аэродинамические поверхности обычно имели немного больше, чем слегка изогнутую верхнюю поверхность и плоскую нижнюю поверхность. На протяжении многих лет аэродинамические поверхности адаптировались для удовлетворения меняющихся потребностей. К 1920-м годам аэродинамические поверхности обычно имели закругленную верхнюю поверхность, при этом наибольшая высота достигалась в первой трети хорды (ширины). Со временем как верхняя, так и нижняя поверхности искривлялись в большей или меньшей степени, а наиболее толстая часть аэродинамического профиля постепенно смещалась назад. По мере роста скорости полета возникла потребность в очень плавном прохождении воздуха над поверхностью, что было достигнуто в аэродинамическом профиле с ламинарным потоком, где изгиб был дальше назад, чем того требовала современная практика. Сверхзвуковые самолеты потребовали еще более радикальных изменений в форме аэродинамического профиля, некоторые из которых потеряли округлость, ранее связанную с крылом, и приобрели форму двойного клина.

По мере роста скорости полета возникла потребность в очень плавном прохождении воздуха над поверхностью, что было достигнуто в аэродинамическом профиле с ламинарным потоком, где изгиб был дальше назад, чем того требовала современная практика. Сверхзвуковые самолеты потребовали еще более радикальных изменений в форме аэродинамического профиля, некоторые из которых потеряли округлость, ранее связанную с крылом, и приобрели форму двойного клина.

Викторина «Британника»

Викторина «Транспорт и технологии»

Двигаясь вперед в воздухе, аэродинамический профиль крыла получает полезную для полета реакцию от воздуха, проходящего над его поверхностью. (В полете аэродинамическая поверхность крыла обычно создает наибольшую подъемную силу, но гребные винты, хвостовое оперение и фюзеляж также функционируют как аэродинамические поверхности и создают подъемную силу различной величины.) В 18 веке швейцарский математик Даниэль Бернулли обнаружил, что если скорость воздуха над определенной точкой профиля увеличивается, давление воздуха уменьшается. Воздух, протекающий над изогнутой верхней поверхностью аэродинамического профиля крыла, движется быстрее, чем воздух, протекающий по нижней поверхности, уменьшая давление сверху. Более высокое давление снизу толкает (поднимает) крыло вверх в область более низкого давления. Одновременно воздух, обтекающий нижнюю часть крыла, отклоняется вниз, обеспечивая ньютоновскую равную и противоположную реакцию и внося свой вклад в общую подъемную силу.

Воздух, протекающий над изогнутой верхней поверхностью аэродинамического профиля крыла, движется быстрее, чем воздух, протекающий по нижней поверхности, уменьшая давление сверху. Более высокое давление снизу толкает (поднимает) крыло вверх в область более низкого давления. Одновременно воздух, обтекающий нижнюю часть крыла, отклоняется вниз, обеспечивая ньютоновскую равную и противоположную реакцию и внося свой вклад в общую подъемную силу.

На подъемную силу аэродинамического профиля также влияет его «угол атаки», то есть его угол по отношению к ветру. И подъемную силу, и угол атаки можно сразу, хотя и грубо, продемонстрировать, выставив руку из окна движущегося автомобиля. Когда рука повернута плашмя к ветру, ощущается большое сопротивление и возникает небольшой «подъем», поскольку за рукой находится турбулентная область. Отношение подъемной силы к сопротивлению низкое. Когда рука держится параллельно ветру, сопротивление гораздо меньше и создается умеренная подъемная сила, турбулентность сглаживается, а отношение подъемной силы к сопротивлению лучше. Однако если руку немного повернуть так, чтобы ее передний край был поднят на больший угол атаки, подъемная сила увеличится. Это положительное увеличение отношения подъемной силы к сопротивлению создаст тенденцию руки «летать» вверх и вверх. Чем больше скорость, тем больше будет подъемная сила и сопротивление. Таким образом, полная подъемная сила связана с формой аэродинамического профиля, углом атаки и скоростью, с которой крыло проходит через воздух.

Однако если руку немного повернуть так, чтобы ее передний край был поднят на больший угол атаки, подъемная сила увеличится. Это положительное увеличение отношения подъемной силы к сопротивлению создаст тенденцию руки «летать» вверх и вверх. Чем больше скорость, тем больше будет подъемная сила и сопротивление. Таким образом, полная подъемная сила связана с формой аэродинамического профиля, углом атаки и скоростью, с которой крыло проходит через воздух.

Оформите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту.

Подписаться

Вес — это сила, действующая противоположно подъемной силе. Таким образом, конструкторы пытаются сделать самолет максимально легким. Поскольку все конструкции самолетов имеют тенденцию к увеличению веса в процессе разработки, в штатах современных аэрокосмических инженеров есть специалисты в области контроля веса с самого начала проектирования. Кроме того, пилоты должны контролировать общий вес, который разрешено перевозить воздушному судну (пассажиры, топливо и груз), как по количеству, так и по местоположению. Распределение веса (то есть управление центром тяжести самолета) так же важно с точки зрения аэродинамики, как и величина переносимого веса.

Распределение веса (то есть управление центром тяжести самолета) так же важно с точки зрения аэродинамики, как и величина переносимого веса.

Тяга, сила, действующая вперед, противостоит сопротивлению, как подъемная сила противостоит весу. Тяга получается за счет ускорения массы окружающего воздуха до скорости, превышающей скорость самолета; равной и противоположной реакцией является движение самолета вперед. В поршневых или турбовинтовых самолетах тяга создается за счет движущей силы, вызванной вращением воздушного винта, а остаточная тяга обеспечивается выхлопом. В реактивном двигателе тяга создается движущей силой вращающихся лопастей турбины, сжимающей воздух, который затем расширяется за счет сгорания введенного топлива и выбрасывается из двигателя. В самолете с ракетным двигателем тяга создается за счет равной и противоположной реакции на горение ракетного топлива. В планере высота, достигнутая с помощью механических, орографических или тепловых методов, преобразуется в скорость посредством гравитации.

В постоянном противодействии тяге действует сопротивление, состоящее из двух элементов. Паразитическое сопротивление вызвано сопротивлением формы (из-за формы), трением кожи, помехами и всеми другими элементами, которые не способствуют подъемной силе; Индуктивное сопротивление создается в результате создания подъемной силы.

Паразитное сопротивление увеличивается по мере увеличения скорости полета. Для большинства полетов желательно, чтобы все сопротивление было сведено к минимуму, и по этой причине значительное внимание уделяется оптимизации формы самолета за счет устранения как можно большего количества конструкций, вызывающих сопротивление (например, ограждение кабины фонарем, уборка шасси, заклепка заподлицо, покраска и полировка поверхностей). Некоторые менее очевидные элементы сопротивления включают относительное расположение и площадь поверхностей фюзеляжа и крыла, двигателя и оперения; пересечение крыльев и оперения; непреднамеренная утечка воздуха через конструкцию; использование избыточного воздуха для охлаждения; и использование отдельных форм, которые вызывают локальное разделение воздушного потока.

Индуктивное сопротивление вызывается той частью воздуха, которая отклоняется вниз и не является вертикальной по отношению к траектории полета, а немного наклонена назад от нее. По мере увеличения угла атаки увеличивается и сопротивление; в критической точке угол атаки может стать настолько большим, что поток воздуха разбивается о верхнюю поверхность крыла, и подъемная сила теряется при увеличении сопротивления. Это критическое состояние называется сваливанием.

Подъемная сила, сопротивление и сваливание по-разному зависят от формы крыла в плане. Например, эллиптическое крыло, подобное тому, что использовалось на истребителе Supermarine Spitfire времен Второй мировой войны, хотя и идеально с точки зрения аэродинамики для дозвукового самолета, имеет более нежелательную схему сваливания, чем простое прямоугольное крыло.

Аэродинамика сверхзвукового полета сложна. Воздух сжимаем, и по мере увеличения скорости и высоты скорость воздуха, обтекающего самолет, начинает превышать скорость движения самолета по воздуху. Скорость, при которой эта сжимаемость действует на самолет, выражается как отношение скорости самолета к скорости звука, называемое числом Маха в честь австрийского физика Эрнста Маха. Критическое число Маха для самолета было определено как то, при котором в какой-то точке самолета скорость воздушного потока достигает скорости звука.

Скорость, при которой эта сжимаемость действует на самолет, выражается как отношение скорости самолета к скорости звука, называемое числом Маха в честь австрийского физика Эрнста Маха. Критическое число Маха для самолета было определено как то, при котором в какой-то точке самолета скорость воздушного потока достигает скорости звука.

При числах Маха, превышающих критическое число Маха (то есть скоростях, при которых воздушный поток превышает скорость звука в локальных точках планера), происходят значительные изменения сил, давлений и моментов, действующих на крыло и фюзеляжа в результате образования ударных волн. Одним из наиболее важных эффектов является очень большое увеличение сопротивления, а также снижение подъемной силы. Первоначально конструкторы стремились достичь более высоких критических чисел Маха, проектируя самолеты с очень тонкими сечениями аэродинамического профиля крыла и горизонтальных поверхностей и обеспечивая как можно более высокое отношение тонкости (длины к диаметру) фюзеляжа. Соотношение толщины крыла (толщина крыла, деленная на его ширину) составляла примерно 14-18 процентов на типичных самолетах 19-го века.40–45 период; в более поздних самолетах это соотношение было снижено до менее 5 процентов. Эти методы задержали локальный воздушный поток, достигший скорости 1,0 Маха, что позволило немного увеличить критические числа Маха для самолета. Независимые исследования, проведенные в Германии и США, показали, что достижение критического числа Маха можно еще больше отсрочить, если откинуть крылья назад. Размах крыла был чрезвычайно важен для разработки немецкого Messerschmitt Me 262 времен Второй мировой войны, первого боевого реактивного истребителя, а также для послевоенных истребителей, таких как North American F-86 Sabre и советский МиГ-15. Эти истребители работали на высоких дозвуковых скоростях, но конкурентное давление разработки требовало самолетов, которые могли бы работать на околозвуковых и сверхзвуковых скоростях. Мощность реактивных двигателей с форсажной камерой делала эти скорости технически возможными, но конструкторам все еще мешало огромное увеличение лобового сопротивления в околозвуковой области.

Соотношение толщины крыла (толщина крыла, деленная на его ширину) составляла примерно 14-18 процентов на типичных самолетах 19-го века.40–45 период; в более поздних самолетах это соотношение было снижено до менее 5 процентов. Эти методы задержали локальный воздушный поток, достигший скорости 1,0 Маха, что позволило немного увеличить критические числа Маха для самолета. Независимые исследования, проведенные в Германии и США, показали, что достижение критического числа Маха можно еще больше отсрочить, если откинуть крылья назад. Размах крыла был чрезвычайно важен для разработки немецкого Messerschmitt Me 262 времен Второй мировой войны, первого боевого реактивного истребителя, а также для послевоенных истребителей, таких как North American F-86 Sabre и советский МиГ-15. Эти истребители работали на высоких дозвуковых скоростях, но конкурентное давление разработки требовало самолетов, которые могли бы работать на околозвуковых и сверхзвуковых скоростях. Мощность реактивных двигателей с форсажной камерой делала эти скорости технически возможными, но конструкторам все еще мешало огромное увеличение лобового сопротивления в околозвуковой области.