Улучшение наполнения цилиндров можно достигнуть без увеличения числа клапанов, удлинения фазы впуска и увеличения подъема клапана, применяя электромагнитный привод клапана EVA (Electromagnetic Valve Actuator). Такие системы в настоящее время интенсивно разрабатываются как в Европе, так и США.

Электромагнитный привод клапанов представляет собой подпружиненный клапан, который помещен между двумя электромагнитами, которые удерживают его в крайних положениях: закрытом или полностью открытом. Специальный датчик выдает блоку управления информацию о текущем положении клапана. Это необходимо для того, чтобы снизить до минимальной его скорость в момент посадки в седло.

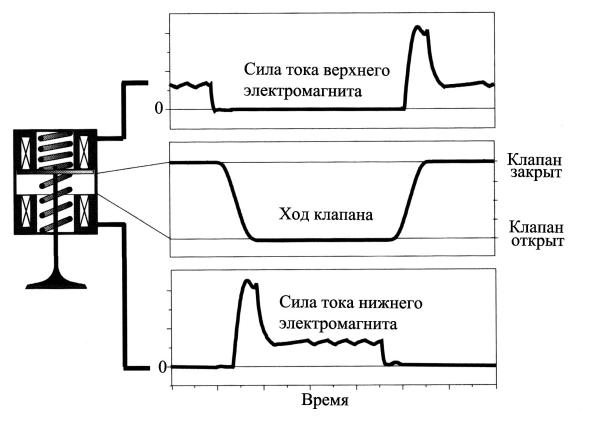

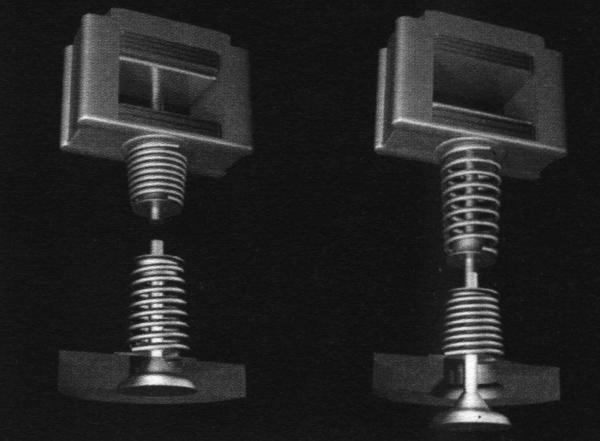

Принцип работы системы показан на рисунке. Как видно из схемы работы этой системы, в системе управления клапанами полностью отсутствует кулачковый вал со своим приводом, который заменен электромагнитами на каждый клапан.

Рис. Электромеханический привод клапана:1 – электромагнит открытия клапана; 2 – якорь; 3 – электромагнит закрытия клапана; 4 – клапанная пружина

Якорь электромагнита образует комбинацию с двумя пружинами для открытия и закрытия клапана. Когда к электромагнитам не подводится электрический ток, пружины клапана и электромагнита держат клапан в среднем положении, соответствующем половине хода клапана, при этом он полуоткрыт, что позволяет легко прокручивать коленчатый вал двигателя в начальной стадии пуска. При достижении необходимой частоты вращения от блока управления поступает сигнал и в верхний электромагнит открытия подается электрический ток, клапан закрывается. Одновременно осуществляется впрыск топлива.

При открывании клапана прерывается подача напряжения в верхний электромагнит.

Рис. Изменение силы тока в электромагнитах

Энергия, накопленная в верхней пружине, движет клапан вниз до тех пор, пока накопленная энергия полностью не израсходуется. Для возможности дальнейшего перемещения клапана вниз напряжение подается в нижний электромагнит и якорь, втягиваясь под действием магнитного поля, открывает клапан. При этом, учитывая потери энергии пружины в конце ее движения, в нижний электромагнит кратковременно подается ток повышенной силы, до тех пор, пока клапан полностью не откроется.

Информация для блока управления поступает от датчика, расположенного на коленчатом валу и фиксирующего его угловое положение. Для каждого клапана компьютер определяет начало его открытия и закрытия, а значит и ход, в зависимости от положения коленчатого вала. Ход клапана может изменяться от нулевой величины до максимальной в зависимости от режима работы двигателя.

Система EVA разработана так, чтобы почти вся энергия, необходимая для перемещения клапана, находилась в пружинах. Единственным требованием, предъявляемым к электрической системе, является компенсация энергии демпфирования пружин и потерь на трение в направляющей клапана. Величина этого трения низкая, так как нет боковых сил, действующих на клапан. Электроэнергия необходима лишь только для того, чтобы использовать ее в непосредственной близости от той точки, где полностью израсходована накопленная энергия пружины. Здесь к.п.д. электромагнита должен быть наибольший, поэтому зазор между якорем и электромагнитом устанавливают минимальный.

Привод EVA осуществляет движение клапана за 2,42 мс и потребляет при этом 66 Вт на каждый клапан при частоте вращения 6000 мин-1.

Открытие и закрытие клапана производится в пределах долей градуса поворота коленчатого вала. Такая точность нужна при отсутствии дросселирования воздушного заряда на впуске.

Фирма Renault предлагает несколько другую систему, в которой клапаны перемещаются между двумя пружинами, с соленоидами, которые обеспечивают необходимое время открытия клапанов, но потребляют столько электричества, сколько требуется для преодоления собственных механических потерь. В предлагаемой системе нет распределительного вала и его привода. Электрическая энергия экономится за счет того, что при работе системы электрическая энергия расходуется только в момент открытия клапана, а закрывается клапан пружиной. Управление системой осуществляется электронной системой управления. Мощность, необходимая для работы этой системы на холостом ходу и при малых нагрузках, составляет всего 300 Вт.

Рис. Электромагнитный привод клапанов фирмы Renault

С помощью такой системы можно не только четко управлять временем открытия каждого клапана, но и обеспечивать получение максимальной мощности или максимального крутящего момента (или очень малой и экономичной частоты вращения коленчатого вала на холостом ходу). Система электромагнитного привода клапанов имеет и другие преимущества. Например, можно полностью отключать часть цилиндров или переводить их на малую нагрузку, так что остальные будут работать более эффективно. Однако главное преимущество этой системы заключается в том, что время и степень открытия клапанов в любой момент времени могут быть оптимальными для работы двигателя, в зависимости от условий движения. Кроме этого, конструкция самого двигателя упрощается, потому что отсутствует обычный привод газораспределительного механизма: цепи, зубчатые ремни, механизм натяжения, шестерни и распределительные валы. При этом значительно упрощается конструкция головки блока цилиндров и исчезает потребность в подаче к ней смазочного масла, в связи с отсутствием дросселирования воздушного заряда во впускном коллекторе упрощается и его конструкция. В целом это приводит и к уменьшению размеров двигателя. В головке блока цилиндров исчезают обрабатываемые многочисленные гнезда и установочные поверхности. Все это сокращает ее массу на 30 %.

Единственной и главной проблемой применения электромагнитного привода является обеспечение исполнительных устройств достаточной энергией и их большие размеры. По сравнению с обычным приводом клапанов мощность генератора при электромеханическом приводе клапанов должна быть повышена на 80%. Соленоиды должны открывать клапаны с той же скоростью, что и кулачки распределительного вала, а в этом случае они получаются большие и тяжелые. В действительности они будут такими, если их питать от 12-вольтовой электрической системы. Однако, в настоящее время производители легковых автомобилей должны перейти на напряжение бортовой сети 36 В, с генератором, обеспечивающим напряжение 42 вольта (современные генераторы выдают 14 вольт, снабжая систему напряжением 12 вольт). При увеличении напряжения в три раза электрический ток, необходимый для питания устройств управления клапанами, становится намного меньше, и размер соленоидов значительно уменьшается таким образом, что устройство может занимать место не больше, чем обычный механизм с двумя распределительными валами в головке и клапанными пружинами.

ustroistvo-avtomobilya.ru

Все двигатели внутреннего сгорания, за исключением тех, в которых используется прямой впрыск, наделены так называемыми клапанами. На каждый рабочий цилиндр приходится как минимум 2 клапана (впускной и выпускной), либо 4. Кулачок распределительного вала в нужный момент надавливает на клапан, вследствие чего происходит открывание последнего. На самом деле, подобная схема не лишена недостатков.

Главным недостатком является то, что фаза открытия клапана при использовании кулачкового механизма всегда остается постоянной. Эту фазу можно регулировать, но при работе двигателя она не изменится. Было выяснено, что с изменением частоты оборотов меняется и оптимальное значение фазы. Но двигатель с управляемой фазой открытия клапанов не может быть создан, если не отказаться от идеи использования кулачкового механизма.

Заменить кулачковый механизм можно электромагнитом и пружиной, возвращающей клапан на место в процессе его закрытия. Как показали исследования, проведенные российскими инженерами, одной пружины окажется мало – нужен второй электромагнит, запирающий.

Фирма Renault разработала систему электромагнитных приводов, которую можно использовать вместо кулачковых механизмов. Разработка получила название Electromagnetic Valve Actuator (EVA), и, разумеется, она найдет применение в серийных двигателях Renault. На каждый клапан бензинового мотора, оснащенного устройством EVA, приходится два электромагнита: открывающий и запирающий. В отсутствие напряжения бортсети все клапаны должны быть закрыты, поэтому конструкция дополнена пружинами. Каждая из пружин удерживает клапан в исходном состоянии.

Оказалось, что электромагниты, применяемые вместо кулачкового механизма, потребляют значительную мощность. Удерживая клапан в открытом положении, электромагнит расходует 70 Ватт. Сила тока, подводимая к каждому электромагниту, будет находиться в пределах 6 Ампер, но умножив эту цифру на число клапанов, мы получим чудовищное значение. В компании Renault решили так: двигатели, оборудованные системой EVA, должны комплектоваться электрооборудованием, рассчитанным на 48 Вольт. Что, как можно понять, сейчас является проблемой.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!autozam.ru

Привод содержит немагнитный корпус с размещенными в нем первым и вторым приводными электромагнитами в виде открывающего и закрывающего электромагнитных соленоидов (ОЭС и ЗЭС) с соответствующими им ферромагнитными якорями, статорами и токопроводными катушками, а также третьим фиксирующим электромагнитом с ферромагнитным якорем и токопроводной катушкой. Электромагниты подключены к системе управления. Рабочий орган электропривода связан механизмом сочленения с клапаном и выполнен в виде подвижного сердечника, составленного из трех якорей, закрепленных на немагнитном стержне с возможностью их взаимодействия с соответствующим электромагнитом. ОЭС установлен в верхней части корпуса и выполнен с возможностью возвратно-поступательного движения в рабочей полости посредством попеременной подачи рабочей жидкости в верхнюю и нижнюю ее части. ЗЭС установлен в средней части корпуса на соответствующем полному открытию клапана заданном расстоянии h от ОЭС и жестко фиксирован относительно корпуса. Третий фиксирующий электромагнит установлен на донце корпуса, а его дисковый якорь закреплен на нижнем конце немагнитного стержня. Ферромагнитные якори ЭС установлены с заданным радиальным технологическим зазором А относительно соответствующих статоров. Привод размещен на наружной боковой поверхности поршневого двигателя, а механизм сочленения рабочего органа с клапаном выполнен в виде наружного механического передаточного звена, состоящего из штанги и клапанного коромысла с шарнирными связями между всеми его подвижными элементами. Третий фиксирующий электромагнит снабжен регулировочным винтом, а немагнитный корпус выполнен герметичным и с наружным охлаждением. Такое выполнение позволяет снизить тепловые нагрузки на электропривод при обеспечении минимальных динамических нагрузок на газораспределительный клапан при его закрытии, снизить затраты электроэнергии, потребляемой из бортовой сети автомобиля на открытие клапана, обеспечить возможность управления величиной хода клапана без применения дроссельной заслонки, а также обеспечить возможность увеличения вертикального размера электромагнитного привода без увеличения высоты поршневого двигателя. 3 з.п. ф-лы, 6 ил.

Изобретение относится к поршневым двигателям внутреннего сгорания (ДВС), а более конкретно к устройствам электромагнитного привода клапанов в газораспределительном механизме, который работает без распределительного вала. Может быть использовано в ДВС с программным электронным управлением фазами газораспределения и с акселерацией через впускные клапаны.

Известно устройство электромагнитного привода клапанов с двумя противоположно действующими смыкающимися электромагнитами и общим подпружиненным с обеих сторон тяговым ферромагнитным якорем, который установлен над клапаном и сочленен с ним посредством кольцевых фиксаторов (см. патент ФРГ №2630512, М. кл. F02D 13/02, опубл. 1976 г.).

В такой конструкции электропривода нижний электромагнит открывает клапан, а верхний закрывает его, при этом две демпфирующие пружины, одна над якорем, а другая под ним, установлены с некоторым сжатием и таким образом замедляют скорость приближения якоря к краевым опорам (стопам).

Недостатками данного электромагнитного привода являются возможность исключения ударов клапана при его закрытии о клапанное седло, что связано с динамическими нагрузками на клапан, а также значительные тепловые нагрузки из-за близости привода к камере сгорания поршневого двигателя. Кроме этого, в такой конструкции привода невозможно реализовать управление величиной хода клапана.

Известно также устройство электромагнитного привода для впускного клапана, в котором реализована возможнось акселераторного управления величиной его хода (см. патент ФРГ №3911496, М. кл. F01L 9/04, опубл. 1998 г.).

Управление величиной хода клапана в данном случае реализовано с применением двух эксцентриковых валов, которые воздействуют на подвижные платформы, установленные под открывающим электромагнитом, и приводятся во вращение посредством двух шаговых электродвигателей с управлением от электронного блока управления клапанами. Так достигается регулирование количества всасываемого воздуха непосредственно впускным клапаном без применения дроссельной заслонки. При выключении зажигания, когда оба электромагнита обесточиваются, а шаговые двигатели устанавливают валы в положение наименьшего эксцентриситета, две демпфирующие пружины, действуя друг против друга, устанавливают клапан в незначительно приоткрытое состояние, чем обеспечивается облегченный пуск двигателя.

Недостатком этого устройства является наличие в конструкции демпфирующих пружин, работа которых требует дополнительных затрат электроэнергии, конструктивная сложность привода и низкая его надежность.

Наиболее близким техническим решением, принятым в качестве прототипа, является электромагнитный клапан с устройством управления (см. патент РФ №2045662, М. кл. F01L 9/04, опубл. 1992 г.).

В состав устройства входят немагнитный корпус привода с установленным в нем трехсекционным соленоидом, внутри которого расположена труба, выполняющая роль магнитопровода с тремя кольцевыми полюсами. Таким образом, трехсекционный соленоид в совокупности с трехполюсным магнитопроводом и соответствующими полюсам тремя якорями, установленными на центральном подвижном сердечнике, представляют собой три электромагнита, два из которых выполнены как приводные открывающие, а третий - как фиксирующий с функцией демпфера. Подвижный сердечник в качестве рабочего органа привода связан с газораспределительным клапаном с помощью механизма сочленения. При этом фиксирующий электромагнит расположен между двуми приводными открывающими электромагнитами, а его якорь выполнен плавающим по подвижному сердечнику. Кроме этого, в состав привода входит жесткая возвратная пружина. При подаче управляющего напряжения от устройства управления сразу на оба приводных открывающих электромагнита они срабатывают, и клапан открывается, при этом возвратная пружина сжимается. Когда приводные открывающие электромагниты обесточиваются, клапан закрывается под действием возвратной пружины. Сила удара клапана о клапанное седло демпфируется третьим фиксирующим электромагнитом, который находится под напряжением еще некоторое время после обесточивания приводных открывающих электромагнитов. При этом скорость движения клапана снижается и его посадка в клапанное седло происходит при пониженных динамических нагрузках.

Недостатками прототипа при обеспечении пониженных динамических нагрузок на привод являются значительные тепловые нагрузки на элементы привода из-за их расположения в высокотемпературной зоне под клапанной крышкой, дополнительные затраты электроэнергии при открытии клапана на сжатие жесткой возвратной пружины, а также отсутствие возможности управления ходом клапана. Кроме этого, такая конструкция привода приводит к необходимости увеличения вертикального габарита (высоты) поршневого двигателя.

Технической задачей, решаемой изобретением, является снижение тепловых нагрузок на элементы электромагнитного привода при условии обеспечения минимальных динамических нагрузок на газораспределительный клапан при его закрытии, снижение затрат электроэнергии, потребляемой из бортовой сети автомобиля на открытие клапана, обеспечение возможности управления величиной хода клапана без применения дроссельной заслонки, а также обеспечение возможности увеличения вертикального размера электромагнитного привода, не приводящего к увеличению высоты поршневого двигателя.

Решение поставленной технической задачи достигается тем, что электромагнитный привод газораспределительного клапана поршневого двигателя, содержащий немагнитный корпус с размещенными в нем тремя электромагнитами, два из которых - приводные, а один - фиксирующий, рабочий орган привода, связанный с газораспределительным клапаном поршневого двигателя с помощью механизма сочленения и выполненный в виде подвижного сердечника, составленного из трех ферромагнитных якорей, установленных последовательно на общем немагнитном стержне с возможностью взаимодействия каждого из них с соответствующим электромагнитом и устройство управления, согласно изобретению первый приводной электромагнит с соответствующим ферромагнитным якорем выполнен в виде открывающего электромагнитного соленоида и установлен в верхней части немагнитного корпуса со стороны его крышки с возможностью скользящего возвратно-поступательного перемещения его статора вдоль общего подвижного сердечника внутри полости между крышкой немагнитного корпуса и статором второго приводного электромагнита посредством попеременной подачи рабочей жидкости, соответственно, в верхнюю или нижнюю части полости, образованные над и под открывающим электромагнитным соленоидом, второй приводной электромагнит с соответствующим ферромагнитным якорем выполнен в виде закрывающего электромагнитного соленоида и установлен в средней части немагнитного корпуса на заданном расстоянии от статора открывающего электромагнитного соленоида с жесткой фиксацией относительно немагнитного корпуса, третий - фиксирующий электромагнит выполнен в виде смыкающегося электромагнита и установлен на донце немагнитного корпуса, а его ферромагнитный якорь закреплен на нижнем конце общего немагнитного стержня и выполнен в виде диска, при этом ферромагнитные якори электромагнитных соленоидов установлены внутри их статоров с заданным радиальным технологическим зазором относительно последних, немагнитный корпус с рабочим органом привода размещен на наружной боковой поверхности поршневого двигателя, а механизм сочленения рабочего органа привода с газораспределительным клапаном выполнен в виде механического передаточного звена, состоящего из штанги и клапанного коромысла с конструктивно заданным передаточным отношением, при этом штанга и клапанное коромысло шарнирно соединены между собой, а также с клапаном и рабочим органом привода, причем третий фиксирующий электромагнит дополнительно снабжен регулировочным винтом, установленным с упором со стороны донца, а немагнитный корпус выполнен герметичным и с наружным охлаждением.

Поставленная техническая задача решается также тем, что в частном случае привод выполнен с возможностью одновременного управления группой из двух-трех однотипных газораспределительных клапанов, при этом клапанное коромысло механического передаточного звена выполнено в виде рычажной вилки.

Поставленная техническая задача решается и тем, что в частном случае наружное охлаждение немагнитного корпуса выполнено в виде собственного охлаждающего контура, подключенного к охлаждающему контуру системы охлаждения поршневого двигателя.

В другом частном случае наружное охлаждение немагнитного корпуса выполнено посредством его установки непосредственно в охлаждающем контуре системы охлаждения поршневого двигателя.

Решение поставленной технической задачи становится достижимым благодаря размещению электромагнитного привода газораспределительного клапана на наружной боковой поверхности поршневого двигателя, т.е. в зоне, характеризующейся меньшим уровнем нагрева, нежели зона в области головки камеры сгорания. Конструкция электромагнитного привода предусматривает обеспечение минимальных динамических (ударных) нагрузок на клапан, поскольку позволяет регулировать зазор между статором и дисковым якорем третьего электромагнита, что обеспечивается наличием регулировочного винта. При этом установка регулировочным винтом зазора L в пределах 0,3-0,5 мм позволяет осуществлять закрытие клапана с большой степенью надежности и с гарантированным поджатием клапана к седлу без соударения. Благодаря предусмотренной внутри немагнитного корпуса полости, поделенной на две части, в которой статор открывающего электромагнитного соленоида имеет возможность возвратно-поступательного перемещения под действием попеременной подачи рабочей жидкости в соответствующие части полости, появляется возможность управления величиной хода клапана без применения дроссельной заслонки. Поскольку конструктивное исполнение электромагнитного привода не содержит в своем составе жесткой возвратной пружины, как в прототипе, появляется возможность снизить затраты электроэнергии на открытие клапана. При этом, поскольку электромагнитный привод размещен снаружи поршневого двигателя, а не под его клапанной крышкой, появляется возможность увеличения вертикальных габаритов привода, не приводящих к увеличению высоты поршневого двигателя. Снижению тепловых нагрузок на элементы привода способствует также организация охлаждения немагнитного корпуса привода как в случае его выполнения в виде собственного охлаждающего контура, подключенного к охлаждающему контуру системы охлаждения поршневого двигателя, так и в случае установки немагнитного корпуса непосредственно в охлаждающий контур системы охлаждения поршневого двигателя.

Изобретение поясняется чертежами, где на фиг.1 приведена схема конструкции электромагнитного привода газораспределительного клапана поршневого двигателя, когда клапан открыт; на фиг.2 приведена компоновка электромагнитного привода двух газораспределительных клапанов на одном цилиндре поршневого двигателя; на фиг.3 приведено изображение в частном случае выполнения клапанного коромысла в виде рычажной вилки; на фиг.4 представлено положение рабочего органа электромагнитного привода, когда газораспределительный клапан открыт; на фиг.5 - то же, но в период, когда газораспределительный клапан закрыт и зафиксирован в клапанном седле; на фиг.6 - то же, но когда газораспределительный клапан приоткрыт.

На чертежах приняты следующие обозначения: h - максимальное расстояние между статорами подвижного открывающего и неподвижного закрывающего электромагнитных соленоидов при полном открытии клапана; δ - максимальный рабочий зазор между статором и якорем третьего фиксирующего электромагнита, определяемый максимальным ходом клапана; L - регулируемый зазор между якорем и статором третьего фиксирующего электромагнита, когда он выключен, а закрывающий электромагнитный соленоид - включен; Δ - радиальный технологический зазор между ферромагнитными якорями и статорами открывающего и закрывающего электромагнитных соленоидов; N1 и N2 - плечи клапанного коромысла.

Электромагнитный привод газораспределительного клапана поршневого двигателя (см. фиг.1) содержит немагнитный корпус 1, например, алюминиевый, с размещенными в нем тремя электромагнитами. Первый электромагнит 2 составлен из магнитопроводного статора 3 и токопроводной катушки 4, внутри которых расположен ферромагнитный якорь 5. Второй электромагнит 6 составлен из магнитопроводного статора 7 и токопроводной катушки 8, внутри которых расположен ферромагнитный якорь 9. Третий электромагнит 10 составлен из магнитопроводного статора 11 и токопроводной катушки 12, над которыми расположен ферромагнитный якорь 13, выполненный в виде диска. Внутри корпуса 1 по оси его симметрии расположен рабочий орган 14, связанный с газораспределительным клапаном поршневого двигателя с помощью механизма сочленения (на фиг.1 не показан). Рабочий орган 14 выполнен в виде подвижного сердечника 15, который составлен из трех ферромагнитных якорей 5, 9 и 13, установленных последовательно на общем немагнитном стержне 16 из нержавеющей стали с использованием алюминиевых распорных втулок 17, 18 и 19 с возможностью взаимодействия каждого из ферромагнитных якорей 5, 9 и 13 с соответствующим магнитопроводным статором 3, 7 или 11 электромагнитов 2, 6 и 10. При этом два электромагнита 2 и 6 функционально являются приводными, а электромагнит 3 - фиксирующим.

Согласно изобретению первый приводной электромагнит 2 выполнен в виде открывающего электромагнитного соленоида со своим ферромагнитным якорем 5, а второй приводной электромагнит выполнен в виде закрывающего электромагнитного соленоида 6 со своим ферромагнитным якорем 9. При этом открывающий электромагнитный соленоид 2 установлен в верхней части немагнитного корпуса 1 со стороны его крышки 20 с возможностью скользящего возвратно-поступательного перемещения его статора 3 вдоль общего подвижного сердечника 15 внутри полости (на черт. не обозначена) между крышкой 20 из немагнитного материала, например из алюминия, и статором 7 закрывающего электромагнитного соленоида 6 посредством попеременной подачи рабочей жидкости в верхнюю или нижнюю части 21 и 22 полости, соответственно, образованные над и под открывающим электромагнитным соленоидом 2. Для подачи рабочей жидкости, а также для ее отбора предусмотрены штуцеры 23 и 24 в немагнитном корпусе 1. Закрывающий электромагнитный соленоид 6 установлен в средней части немагнитного корпуса 1 на заданном расстоянии h от статора 3 открывающего электромагнитного соленоида 2 с жесткой фиксацией относительно немагнитного корпуса 1, для чего предусмотрено основание 25, выполненное из немагнитного материала, например из алюминия, которое жестко закреплено внутри немагнитного корпуса 1. Ферромагнитные якори 5 и 9 электромагнитных соленоидов 2 и 6 установлены внутри их статоров 3 и 7, соответственно, с заданным радиальным технологическим зазором Δ относительно последних. Третий - фиксирующий электромагнит 10 выполнен в виде смыкающегося электромагнита и установлен на немагнитном донце 26 немагнитного корпуса 1. При этом ферромагнитный якорь 13 третьего электромагнита 10 закреплен на нижнем конце общего немагнитного стержня 16 и выполнен в виде диска.

Немагнитный корпус 1 с рабочим органом 14 привода размещен на наружной боковой поверхности 27 поршневого двигателя 28 (см. фиг.2), а механизм сочленения (на черт. не обозначен) рабочего органа 14 привода с газораспределительным клапаном 29 выполнен в виде наружного механического передаточного звена (на черт. не обозначен), состоящего из штанги 30 и клапанного коромысла 31 с конструктивно заданным передаточным отношением его плеч N1 и N2, при этом штанга 30 и клапанное коромысло 31 шарнирно соединены между собой, а также с клапаном 29 и рабочим органом 14 привода посредством втулок 32. В описываемом устройстве, в частном случае, применено передаточное отношение плеч N1 и N2 клапанного коромысла 31, равное единице.

Кроме этого, в конструкции привода (см. фиг.1) предусмотрены элементы 33 и 34 уплотнения, обеспечивающие герметичность немагнитного корпуса 1, а третий фиксирующий электромагнит 10 дополнительно снабжен регулировочным винтом 35, установленным с упором относительно донца 26, для регулировки положения его магнитопроводного статора 11 относительно дискового ферромагнитного якоря 13 с использованием эластичной прокладки 36. При наладке поршневого двигателя 28. регулировочным винтом 35 осуществляется установка минимального зазора L между клапаном 29 и клапанным седлом 37. В устройстве предусмотрена также сливная полость 38 для рабочей жидкости. Для предотвращения перекрытия проходных сечений штуцеров 23 и 24 подвижным статором 3 при его возвратно-поступательном перемещении в полости между частями 21 и 22 в них предусмотрены упоры 39 и 40. При этом немагнитный корпус 1 выполнен герметичным и с наружным охлаждением.

Электромагнитный привод может быть выполнен с возможностью одновременного управления группой из двух-трех однотипных газораспределительных клапанов 29, при этом клапанное коромысло 31 механического передаточного звена выполнено в виде рычажной вилки 41 (см. фиг.3).

В частном случае наружное охлаждение немагнитного корпуса 1 привода может быть реализовано, например, в виде собственного охлаждающего контура 42, подключенного к охлаждающему контуру 43 (см. фиг.1 и 2) системы охлаждения (на черт. не показана) поршневого двигателя 28 с помощью штуцеров 44 и 45.

В другом частном случае наружное охлаждение немагнитного корпуса 1 может быть выполнено посредством его установки непосредственно в охлаждающем контуре 43 системы охлаждения поршневого двигателя 28 (см. фиг.2).

Применительно к одному клапану электромагнитный привод работает следующим образом.

Когда ключ зажигания автомобиля выключен, сигнал управления не формируется. При этом рабочий орган 14 электромагнитного привода и связанный с ним клапан 29 находятся в произвольном положении, т.к. токопроводные катушки 4, 8 и 12 соответствующих электромагнитов 2, 6 и 10 обесточены (см. фиг.1 и 2). После включения ключа зажигания, но при неработающем поршневом двигателе, от устройства управления (на черт. не показано) поступает сигнал, по которому срабатывает закрывающий электромагнитный соленоид 6, и его ферромагнитный якорь 9 занимает центральное положение в статоре 7 (см. фиг.6). При этом рабочий орган 14 устанавливается в промежуточное положение, при котором клапан 29 остается приоткрытым, не доходя до клапанного седла 37 на расстояние, несколько превышающее размер теплового клапанного зазора. В таком приоткрытом состоянии клапан 29 посредством механического передаточного звена, составленного из штанги 30 и клапанного коромысла 31, и рабочего органа 14 (см. фиг.2), зафиксированного ферромагнитным якорем 9 в магнитном поле токопроводной катушки 8 (см. фиг.1), удерживается неподвижно до момента страгивания коленвала поршневого двигателя 28 с места. С этого момента устройство управления осуществляет управление работой клапана согласно стандартной программе. При этом управляющие импульсы напряжения от устройства управления подаются на токопроводные катушки 4, 8, и 12 электромагнитов 2, 6 и 10 поочередно в последовательности, соответствующей порядку работы поршневого двигателя 28.

Так при поступлении сигнала на открывающий электромагнитный соленоид 2 его ферромагнитный якорь 5 занимает центральное положение в статоре 3, а рабочий орган 14 занимает верхнее положение (см. фиг.4), при этом благодаря наличию механического передаточного звена, выполненного в виде штанги 30 и клапанного коромысла 31 (см. фиг.2), газораспределительный клапан 29 открывается. Для впускного клапана это соответствует такту «Впуск», а для выпускного - такту «Выпуск».

При последующей подаче сигнала на закрывающий электромагнитный соленоид 6 его ферромагнитный якорь 9 занимает центральное положение в статоре 7, а рабочий орган 14 - промежуточное положение (см. фиг.6), при котором клапан 29 посредством механического передаточного звена в виде штанги 30 и клапанного коромысла 31 (см. фиг.2) закрывается, но не полностью, так как остается некоторый зазор (на черт. не обозначен) между клапаном 29 и клапанным седлом 37. Размер этого зазора задается конструктивно так, чтобы он превышал естественный тепловой клапанный зазор, и при наладке поршневого двигателя устанавливается регулировочным винтом 35, закрепленным в донце 26 (см. фиг.1), в пределах 0,3-0,5 мм как и зазор L между дисковым ферромагнитным якорем 13 и статором 11 третьего фиксирующего электромагнита 10 (см. фиг.6). Равенство пределов указанных зазоров в данном случае обеспечивается передаточным отношением плеч N1 и N2 клапанного коромысла 31, равным единице. Зазор L устанавливается при обесточенных токопроводных катушках 4 и 12, но при включенной под напряжение сигнала токопроводной катушке 8. В процессе работы поршневого двигателя 28 благодаря зазору L обеспечивается бесшумная остановка клапана перед окончательным его закрытием, что происходит при последующей подаче управляющего сигнала на третий фиксирующий электромагнит 10. По этому сигналу дисковый ферромагнитный якорь 13 фиксирующего электромагнита 10 смыкается со статором 11, и рабочий орган 14 занимает крайнее нижнее положение (см. фиг.5), при этом клапан 29 плотно прижимается к клапанному седлу 37 (см. фиг.2) и полностью закрывается.

Подачей сигнала на закрывающий электромагнитный соленоид 6 по специальной программе управления клапанами можно обеспечить требуемое перекрытие клапанов, а также стабильный холостой ход поршневого двигателя.

Благодаря тому, что в конструкции привода внутри немагнитного корпуса 1 между его крышкой 20 и закрывающим электромагнитным соленоидом 6 предусмотрена полость, состоящая из верхней и нижней частей 21 и 22, соответственно, статор 3 открывающего электоромагнитного соленоида 2 имеет возможность перемещаться возвратно-поступательно вдоль общего подвижного сердечника 15 под действием попеременной подачи рабочей жидкости в верхнюю или нижнюю части 21 или 22 упомянутой полости через соответствующие штуцеры 23 и 24. В результате у привода появляется новое свойство, а именно, возможность управления величиной хода (степенью открытия) клапана 29 в процессе его работы. Таким образом, необходимость в дроссельной заслонке отпадает.

Максимальное расстояние h между подвижным статором 3 и неподвижным статором 7 соответствующих электромагнитных соленоидов 2 и 6 задается конструктивно, так, чтобы оно было не меньше высоты статора 3. Поскольку соответствующие открывающему и закрывающему электромагнитным соленоидам 2 и 6 ферромагнитные якори 5 и 9 установлены на немагнитном стержне 16 с заданным радиальным технологическим зазором Δ относительно соответствующих магнитопроводных статоров 3 и 7, то из частей 21 и 22 общей полости рабочая жидкость через зазоры Δ и по скользящему внутри основания 25 подвижному сердечнику 15 поступает в сливную полость 38. При этом рабочая жидкость дополнительно выполняет функцию смазки для всех подвижных элементов привода. При этом немагнитный корпус 1, благодаря скольжению с посадочным уплотнением рабочего органа 14 в крышке 20, обладает достаточной степенью герметичности, что предотвращает потери рабочей жидкости.

Оптимальным вариантом установки описанной конструкции электромагнитного привода газораспределительного клапана 29 является размещение немагнитного корпуса 1 с рабочим органом 14 на наружной боковой поверхности 27 поршневого двигателя 28 (см. фиг.2), а не под его клапанной крышкой. Это дает возможность снизить тепловые нагрузки на элементы привода, а также позволяет значительно уменьшить вертикальный размер (высоту) поршневого двигателя 28. Снижению тепловых нагрузок на привод в целом способствует также и то, что немагнитный корпус 1 выполнен с наружным охлаждением, которое может быть выполнено с использованием разных конструктивных вариантов.

При установке электромагнитного привода на наружной боковой поверхности 27 поршневого двигателя 28 механизм сочленения рабочего органа 14 с клапаном 29 выполнен в виде наружного механического передаточного звена, состоящего из штанги 30 и клапанного коромысла 31 с конструктивно заданным передаточным отношением плеч N1 и N2, при этом штанга 30 и клапанное коромысло 31 шарнирно посредством втулок 32 соединены между собой, а также с клапаном 29 и рабочим органом привода 14, чем надежно обеспечивается передача возвратно-поступательных перемещений рабочего органа 14 на газораспределительный клапан 29 с заданном передаточным отношением. Изменение передаточного отношения плеч N1 и N2 дает возможность получать требуемый максимальный ход клапана при уменьшенном перемещении рабочего органа 14 электромагнитного привода. Внутри немагнитного корпуса 1 возвратно-поступательное перемещение статора 3 открывающего электромагнитного соленоида 2, в режиме управления ходом клапана без применения дроссельной заслонки, надежно обеспечено наличием упоров 39 и 40, которые предотвращают перекрытие проходных сечений штуцеров 23 и 24.

В частном случае клапанное коромысло 31 может быть выполнено в виде рычажной вилки 41 (см. фиг.3). Это дает возможность электромагнитному приводу управлять группой из двух-трех однотипных газораспределительных клапанов и тем самым значительно упростить конструкцию многоклапанного газораспределительного механизма (на черт. не показан) поршневого двигателя 28.

Наружное охлаждение немагнитного корпуса 1 привода в частном случае может быть реализовано с применением собственного охлаждающего контура, выполненного, например, в виде цилиндрической колбы 42 с уплотнителями 33 и 34, подключенной штуцерами 44 и 45 к охлаждающему контуру 43 системы охлаждения поршневого двигателя 28 (см. фиг.1 и 2).

В другом частном случае наружное охлаждение немагнитного корпуса 1 может быть выполнено посредством его установки непосредственно в охлаждающем контуре 43 системы охлаждения поршневого двигателя 28 (см. фиг.2).

Оба варианта реализации наружного охлаждения немагнитного корпуса 1 обеспечивают надежное охлаждение электромагнитного привода в целом, в дополнение к охлаждению за счет расположения привода на боковой поверхности 27 поршневого двигателя 28.

Таким образом, изобретение позволяет снизить тепловые нагрузки на элементы электромагнитного привода при условии обеспечения минимальных динамических нагрузок на газораспределительный клапан при его закрытии, снизить затраты электроэнергии, потребляемой из бортовой сети автомобиля на открытие клапана, обеспечить возможность управления величиной хода клапана без применения дроссельной заслонки, а также обеспечить возможность увеличения вертикального размера электромагнитного привода, не приводящего к увеличению высоты поршневого двигателя.

1. Электромагнитный привод газораспределительного клапана поршневого двигателя, содержащий немагнитный корпус с размещенными в нем тремя электромагнитами, два из которых приводные, а один фиксирующий, рабочий орган привода, связанный с газораспределительным клапаном поршневого двигателя с помощью механизма сочленения и выполненный в виде подвижного сердечника, составленного из трех ферромагнитных якорей, установленных последовательно на общем немагнитном стержне с возможностью взаимодействия каждого из них с соответствующим электромагнитом, и устройство управления, отличающийся тем, что первый приводной электромагнит с соответствующим ферромагнитным якорем выполнен в виде открывающего электромагнитного соленоида и установлен в верхней части немагнитного корпуса со стороны его крышки с возможностью скользящего возвратно-поступательного перемещения его статора вдоль общего подвижного сердечника внутри полости между крышкой немагнитного корпуса и статором второго приводного электромагнита посредством попеременной подачи рабочей жидкости соответственно в верхнюю и нижнюю части полости, образованные над и под открывающим электромагнитным соленоидом, второй приводной электромагнит с соответствующим ферромагнитным якорем выполнен в виде закрывающего электромагнитного соленоида и установлен в средней части немагнитного корпуса на заданном расстоянии от статора открывающего электромагнитного соленоида с жесткой фиксацией относительно немагнитного корпуса, третий, фиксирующий, электромагнит выполнен в виде смыкающегося электромагнита и установлен на донце немагнитного корпуса, а его ферромагнитный якорь закреплен на нижнем конце общего немагнитного стержня и выполнен в виде диска, при этом ферромагнитные якори электромагнитных соленоидов установлены внутри их статоров с заданным радиальным технологическим зазором относительно последних, немагнитный корпус с рабочим органом привода размещен на наружной боковой поверхности поршневого двигателя, а механизм сочленения рабочего органа привода с газораспределительным клапаном выполнен в виде наружного механического передаточного звена, состоящего из штанги и клапанного коромысла с конструктивно заданным передаточным отношением, при этом штанга и клапанное коромысло шарнирно соединены между собой, а также с клапаном и рабочим органом привода, причем третий фиксирующий электромагнит дополнительно снабжен регулировочным винтом, установленным с упором со стороны донца, а немагнитный корпус выполнен герметичным и с наружным охлаждением.

2. Привод по п.1, отличающийся тем, что он выполнен с возможностью одновременного управления группой из двух-трех однотипных газораспределительных клапанов, при этом клапанное коромысло механического передаточного звена выполнено в виде рычажной вилки.

3. Привод по п.1 или 2, отличающийся тем, что наружное охлаждение немагнитного корпуса выполнено в виде собственного охлаждающего контура, подключенного к охлаждающему контуру системы охлаждения поршневого двигателя.

4. Привод по п.1 или 2, отличающийся тем, что наружное охлаждение немагнитного корпуса выполнено посредством его установки непосредственно в охлаждающем контуре системы охлаждения поршневого двигателя.

www.findpatent.ru

Привод содержит немагнитный корпус с размещенными в нем первым и вторым приводными электромагнитами в виде открывающего и закрывающего электромагнитных соленоидов (ОЭС и ЗЭС) с соответствующими им ферромагнитными якорями, статорами и токопроводными катушками, а также третьим фиксирующим электромагнитом с ферромагнитным якорем и токопроводной катушкой. Электромагниты подключены к системе управления. Рабочий орган электропривода связан механизмом сочленения с клапаном и выполнен в виде подвижного сердечника, составленного из трех якорей, закрепленных на немагнитном стержне с возможностью их взаимодействия с соответствующим электромагнитом. ОЭС установлен в верхней части корпуса и выполнен с возможностью возвратно-поступательного движения в рабочей полости посредством попеременной подачи рабочей жидкости в верхнюю и нижнюю ее части. ЗЭС установлен в средней части корпуса на соответствующем полному открытию клапана заданном расстоянии h от ОЭС и жестко фиксирован относительно корпуса. Третий фиксирующий электромагнит установлен на донце корпуса, а его дисковый якорь закреплен на нижнем конце немагнитного стержня. Ферромагнитные якори ЭС установлены с заданным радиальным технологическим зазором А относительно соответствующих статоров. Привод размещен на наружной боковой поверхности поршневого двигателя, а механизм сочленения рабочего органа с клапаном выполнен в виде наружного механического передаточного звена, состоящего из штанги и клапанного коромысла с шарнирными связями между всеми его подвижными элементами. Третий фиксирующий электромагнит снабжен регулировочным винтом, а немагнитный корпус выполнен герметичным и с наружным охлаждением. Такое выполнение позволяет снизить тепловые нагрузки на электропривод при обеспечении минимальных динамических нагрузок на газораспределительный клапан при его закрытии, снизить затраты электроэнергии, потребляемой из бортовой сети автомобиля на открытие клапана, обеспечить возможность управления величиной хода клапана без применения дроссельной заслонки, а также обеспечить возможность увеличения вертикального размера электромагнитного привода без увеличения высоты поршневого двигателя. 3 з.п. ф-лы, 6 ил.

Изобретение относится к поршневым двигателям внутреннего сгорания (ДВС), а более конкретно к устройствам электромагнитного привода клапанов в газораспределительном механизме, который работает без распределительного вала. Может быть использовано в ДВС с программным электронным управлением фазами газораспределения и с акселерацией через впускные клапаны.

Известно устройство электромагнитного привода клапанов с двумя противоположно действующими смыкающимися электромагнитами и общим подпружиненным с обеих сторон тяговым ферромагнитным якорем, который установлен над клапаном и сочленен с ним посредством кольцевых фиксаторов (см. патент ФРГ №2630512, М. кл. F02D 13/02, опубл. 1976 г.).

В такой конструкции электропривода нижний электромагнит открывает клапан, а верхний закрывает его, при этом две демпфирующие пружины, одна над якорем, а другая под ним, установлены с некоторым сжатием и таким образом замедляют скорость приближения якоря к краевым опорам (стопам).

Недостатками данного электромагнитного привода являются возможность исключения ударов клапана при его закрытии о клапанное седло, что связано с динамическими нагрузками на клапан, а также значительные тепловые нагрузки из-за близости привода к камере сгорания поршневого двигателя. Кроме этого, в такой конструкции привода невозможно реализовать управление величиной хода клапана.

Известно также устройство электромагнитного привода для впускного клапана, в котором реализована возможнось акселераторного управления величиной его хода (см. патент ФРГ №3911496, М. кл. F01L 9/04, опубл. 1998 г.).

Управление величиной хода клапана в данном случае реализовано с применением двух эксцентриковых валов, которые воздействуют на подвижные платформы, установленные под открывающим электромагнитом, и приводятся во вращение посредством двух шаговых электродвигателей с управлением от электронного блока управления клапанами. Так достигается регулирование количества всасываемого воздуха непосредственно впускным клапаном без применения дроссельной заслонки. При выключении зажигания, когда оба электромагнита обесточиваются, а шаговые двигатели устанавливают валы в положение наименьшего эксцентриситета, две демпфирующие пружины, действуя друг против друга, устанавливают клапан в незначительно приоткрытое состояние, чем обеспечивается облегченный пуск двигателя.

Недостатком этого устройства является наличие в конструкции демпфирующих пружин, работа которых требует дополнительных затрат электроэнергии, конструктивная сложность привода и низкая его надежность.

Наиболее близким техническим решением, принятым в качестве прототипа, является электромагнитный клапан с устройством управления (см. патент РФ №2045662, М. кл. F01L 9/04, опубл. 1992 г.).

В состав устройства входят немагнитный корпус привода с установленным в нем трехсекционным соленоидом, внутри которого расположена труба, выполняющая роль магнитопровода с тремя кольцевыми полюсами. Таким образом, трехсекционный соленоид в совокупности с трехполюсным магнитопроводом и соответствующими полюсам тремя якорями, установленными на центральном подвижном сердечнике, представляют собой три электромагнита, два из которых выполнены как приводные открывающие, а третий - как фиксирующий с функцией демпфера. Подвижный сердечник в качестве рабочего органа привода связан с газораспределительным клапаном с помощью механизма сочленения. При этом фиксирующий электромагнит расположен между двуми приводными открывающими электромагнитами, а его якорь выполнен плавающим по подвижному сердечнику. Кроме этого, в состав привода входит жесткая возвратная пружина. При подаче управляющего напряжения от устройства управления сразу на оба приводных открывающих электромагнита они срабатывают, и клапан открывается, при этом возвратная пружина сжимается. Когда приводные открывающие электромагниты обесточиваются, клапан закрывается под действием возвратной пружины. Сила удара клапана о клапанное седло демпфируется третьим фиксирующим электромагнитом, который находится под напряжением еще некоторое время после обесточивания приводных открывающих электромагнитов. При этом скорость движения клапана снижается и его посадка в клапанное седло происходит при пониженных динамических нагрузках.

Недостатками прототипа при обеспечении пониженных динамических нагрузок на привод являются значительные тепловые нагрузки на элементы привода из-за их расположения в высокотемпературной зоне под клапанной крышкой, дополнительные затраты электроэнергии при открытии клапана на сжатие жесткой возвратной пружины, а также отсутствие возможности управления ходом клапана. Кроме этого, такая конструкция привода приводит к необходимости увеличения вертикального габарита (высоты) поршневого двигателя.

Технической задачей, решаемой изобретением, является снижение тепловых нагрузок на элементы электромагнитного привода при условии обеспечения минимальных динамических нагрузок на газораспределительный клапан при его закрытии, снижение затрат электроэнергии, потребляемой из бортовой сети автомобиля на открытие клапана, обеспечение возможности управления величиной хода клапана без применения дроссельной заслонки, а также обеспечение возможности увеличения вертикального размера электромагнитного привода, не приводящего к увеличению высоты поршневого двигателя.

Решение поставленной технической задачи достигается тем, что электромагнитный привод газораспределительного клапана поршневого двигателя, содержащий немагнитный корпус с размещенными в нем тремя электромагнитами, два из которых - приводные, а один - фиксирующий, рабочий орган привода, связанный с газораспределительным клапаном поршневого двигателя с помощью механизма сочленения и выполненный в виде подвижного сердечника, составленного из трех ферромагнитных якорей, установленных последовательно на общем немагнитном стержне с возможностью взаимодействия каждого из них с соответствующим электромагнитом и устройство управления, согласно изобретению первый приводной электромагнит с соответствующим ферромагнитным якорем выполнен в виде открывающего электромагнитного соленоида и установлен в верхней части немагнитного корпуса со стороны его крышки с возможностью скользящего возвратно-поступательного перемещения его статора вдоль общего подвижного сердечника внутри полости между крышкой немагнитного корпуса и статором второго приводного электромагнита посредством попеременной подачи рабочей жидкости, соответственно, в верхнюю или нижнюю части полости, образованные над и под открывающим электромагнитным соленоидом, второй приводной электромагнит с соответствующим ферромагнитным якорем выполнен в виде закрывающего электромагнитного соленоида и установлен в средней части немагнитного корпуса на заданном расстоянии от статора открывающего электромагнитного соленоида с жесткой фиксацией относительно немагнитного корпуса, третий - фиксирующий электромагнит выполнен в виде смыкающегося электромагнита и установлен на донце немагнитного корпуса, а его ферромагнитный якорь закреплен на нижнем конце общего немагнитного стержня и выполнен в виде диска, при этом ферромагнитные якори электромагнитных соленоидов установлены внутри их статоров с заданным радиальным технологическим зазором относительно последних, немагнитный корпус с рабочим органом привода размещен на наружной боковой поверхности поршневого двигателя, а механизм сочленения рабочего органа привода с газораспределительным клапаном выполнен в виде механического передаточного звена, состоящего из штанги и клапанного коромысла с конструктивно заданным передаточным отношением, при этом штанга и клапанное коромысло шарнирно соединены между собой, а также с клапаном и рабочим органом привода, причем третий фиксирующий электромагнит дополнительно снабжен регулировочным винтом, установленным с упором со стороны донца, а немагнитный корпус выполнен герметичным и с наружным охлаждением.

Поставленная техническая задача решается также тем, что в частном случае привод выполнен с возможностью одновременного управления группой из двух-трех однотипных газораспределительных клапанов, при этом клапанное коромысло механического передаточного звена выполнено в виде рычажной вилки.

Поставленная техническая задача решается и тем, что в частном случае наружное охлаждение немагнитного корпуса выполнено в виде собственного охлаждающего контура, подключенного к охлаждающему контуру системы охлаждения поршневого двигателя.

В другом частном случае наружное охлаждение немагнитного корпуса выполнено посредством его установки непосредственно в охлаждающем контуре системы охлаждения поршневого двигателя.

Решение поставленной технической задачи становится достижимым благодаря размещению электромагнитного привода газораспределительного клапана на наружной боковой поверхности поршневого двигателя, т.е. в зоне, характеризующейся меньшим уровнем нагрева, нежели зона в области головки камеры сгорания. Конструкция электромагнитного привода предусматривает обеспечение минимальных динамических (ударных) нагрузок на клапан, поскольку позволяет регулировать зазор между статором и дисковым якорем третьего электромагнита, что обеспечивается наличием регулировочного винта. При этом установка регулировочным винтом зазора L в пределах 0,3-0,5 мм позволяет осуществлять закрытие клапана с большой степенью надежности и с гарантированным поджатием клапана к седлу без соударения. Благодаря предусмотренной внутри немагнитного корпуса полости, поделенной на две части, в которой статор открывающего электромагнитного соленоида имеет возможность возвратно-поступательного перемещения под действием попеременной подачи рабочей жидкости в соответствующие части полости, появляется возможность управления величиной хода клапана без применения дроссельной заслонки. Поскольку конструктивное исполнение электромагнитного привода не содержит в своем составе жесткой возвратной пружины, как в прототипе, появляется возможность снизить затраты электроэнергии на открытие клапана. При этом, поскольку электромагнитный привод размещен снаружи поршневого двигателя, а не под его клапанной крышкой, появляется возможность увеличения вертикальных габаритов привода, не приводящих к увеличению высоты поршневого двигателя. Снижению тепловых нагрузок на элементы привода способствует также организация охлаждения немагнитного корпуса привода как в случае его выполнения в виде собственного охлаждающего контура, подключенного к охлаждающему контуру системы охлаждения поршневого двигателя, так и в случае установки немагнитного корпуса непосредственно в охлаждающий контур системы охлаждения поршневого двигателя.

Изобретение поясняется чертежами, где на фиг.1 приведена схема конструкции электромагнитного привода газораспределительного клапана поршневого двигателя, когда клапан открыт; на фиг.2 приведена компоновка электромагнитного привода двух газораспределительных клапанов на одном цилиндре поршневого двигателя; на фиг.3 приведено изображение в частном случае выполнения клапанного коромысла в виде рычажной вилки; на фиг.4 представлено положение рабочего органа электромагнитного привода, когда газораспределительный клапан открыт; на фиг.5 - то же, но в период, когда газораспределительный клапан закрыт и зафиксирован в клапанном седле; на фиг.6 - то же, но когда газораспределительный клапан приоткрыт.

На чертежах приняты следующие обозначения: h - максимальное расстояние между статорами подвижного открывающего и неподвижного закрывающего электромагнитных соленоидов при полном открытии клапана;  - максимальный рабочий зазор между статором и якорем третьего фиксирующего электромагнита, определяемый максимальным ходом клапана; L - регулируемый зазор между якорем и статором третьего фиксирующего электромагнита, когда он выключен, а закрывающий электромагнитный соленоид - включен;

- максимальный рабочий зазор между статором и якорем третьего фиксирующего электромагнита, определяемый максимальным ходом клапана; L - регулируемый зазор между якорем и статором третьего фиксирующего электромагнита, когда он выключен, а закрывающий электромагнитный соленоид - включен;  - радиальный технологический зазор между ферромагнитными якорями и статорами открывающего и закрывающего электромагнитных соленоидов; N1 и N2 - плечи клапанного коромысла.

- радиальный технологический зазор между ферромагнитными якорями и статорами открывающего и закрывающего электромагнитных соленоидов; N1 и N2 - плечи клапанного коромысла.

Электромагнитный привод газораспределительного клапана поршневого двигателя (см. фиг.1) содержит немагнитный корпус 1, например, алюминиевый, с размещенными в нем тремя электромагнитами. Первый электромагнит 2 составлен из магнитопроводного статора 3 и токопроводной катушки 4, внутри которых расположен ферромагнитный якорь 5. Второй электромагнит 6 составлен из магнитопроводного статора 7 и токопроводной катушки 8, внутри которых расположен ферромагнитный якорь 9. Третий электромагнит 10 составлен из магнитопроводного статора 11 и токопроводной катушки 12, над которыми расположен ферромагнитный якорь 13, выполненный в виде диска. Внутри корпуса 1 по оси его симметрии расположен рабочий орган 14, связанный с газораспределительным клапаном поршневого двигателя с помощью механизма сочленения (на фиг.1 не показан). Рабочий орган 14 выполнен в виде подвижного сердечника 15, который составлен из трех ферромагнитных якорей 5, 9 и 13, установленных последовательно на общем немагнитном стержне 16 из нержавеющей стали с использованием алюминиевых распорных втулок 17, 18 и 19 с возможностью взаимодействия каждого из ферромагнитных якорей 5, 9 и 13 с соответствующим магнитопроводным статором 3, 7 или 11 электромагнитов 2, 6 и 10. При этом два электромагнита 2 и 6 функционально являются приводными, а электромагнит 3 - фиксирующим.

Согласно изобретению первый приводной электромагнит 2 выполнен в виде открывающего электромагнитного соленоида со своим ферромагнитным якорем 5, а второй приводной электромагнит выполнен в виде закрывающего электромагнитного соленоида 6 со своим ферромагнитным якорем 9. При этом открывающий электромагнитный соленоид 2 установлен в верхней части немагнитного корпуса 1 со стороны его крышки 20 с возможностью скользящего возвратно-поступательного перемещения его статора 3 вдоль общего подвижного сердечника 15 внутри полости (на черт. не обозначена) между крышкой 20 из немагнитного материала, например из алюминия, и статором 7 закрывающего электромагнитного соленоида 6 посредством попеременной подачи рабочей жидкости в верхнюю или нижнюю части 21 и 22 полости, соответственно, образованные над и под открывающим электромагнитным соленоидом 2. Для подачи рабочей жидкости, а также для ее отбора предусмотрены штуцеры 23 и 24 в немагнитном корпусе 1. Закрывающий электромагнитный соленоид 6 установлен в средней части немагнитного корпуса 1 на заданном расстоянии h от статора 3 открывающего электромагнитного соленоида 2 с жесткой фиксацией относительно немагнитного корпуса 1, для чего предусмотрено основание 25, выполненное из немагнитного материала, например из алюминия, которое жестко закреплено внутри немагнитного корпуса 1. Ферромагнитные якори 5 и 9 электромагнитных соленоидов 2 и 6 установлены внутри их статоров 3 и 7, соответственно, с заданным радиальным технологическим зазором  относительно последних. Третий - фиксирующий электромагнит 10 выполнен в виде смыкающегося электромагнита и установлен на немагнитном донце 26 немагнитного корпуса 1. При этом ферромагнитный якорь 13 третьего электромагнита 10 закреплен на нижнем конце общего немагнитного стержня 16 и выполнен в виде диска.

относительно последних. Третий - фиксирующий электромагнит 10 выполнен в виде смыкающегося электромагнита и установлен на немагнитном донце 26 немагнитного корпуса 1. При этом ферромагнитный якорь 13 третьего электромагнита 10 закреплен на нижнем конце общего немагнитного стержня 16 и выполнен в виде диска.

Немагнитный корпус 1 с рабочим органом 14 привода размещен на наружной боковой поверхности 27 поршневого двигателя 28 (см. фиг.2), а механизм сочленения (на черт. не обозначен) рабочего органа 14 привода с газораспределительным клапаном 29 выполнен в виде наружного механического передаточного звена (на черт. не обозначен), состоящего из штанги 30 и клапанного коромысла 31 с конструктивно заданным передаточным отношением его плеч N1 и N2, при этом штанга 30 и клапанное коромысло 31 шарнирно соединены между собой, а также с клапаном 29 и рабочим органом 14 привода посредством втулок 32. В описываемом устройстве, в частном случае, применено передаточное отношение плеч N1 и N2 клапанного коромысла 31, равное единице.

Кроме этого, в конструкции привода (см. фиг.1) предусмотрены элементы 33 и 34 уплотнения, обеспечивающие герметичность немагнитного корпуса 1, а третий фиксирующий электромагнит 10 дополнительно снабжен регулировочным винтом 35, установленным с упором относительно донца 26, для регулировки положения его магнитопроводного статора 11 относительно дискового ферромагнитного якоря 13 с использованием эластичной прокладки 36. При наладке поршневого двигателя 28. регулировочным винтом 35 осуществляется установка минимального зазора L между клапаном 29 и клапанным седлом 37. В устройстве предусмотрена также сливная полость 38 для рабочей жидкости. Для предотвращения перекрытия проходных сечений штуцеров 23 и 24 подвижным статором 3 при его возвратно-поступательном перемещении в полости между частями 21 и 22 в них предусмотрены упоры 39 и 40. При этом немагнитный корпус 1 выполнен герметичным и с наружным охлаждением.

Электромагнитный привод может быть выполнен с возможностью одновременного управления группой из двух-трех однотипных газораспределительных клапанов 29, при этом клапанное коромысло 31 механического передаточного звена выполнено в виде рычажной вилки 41 (см. фиг.3).

В частном случае наружное охлаждение немагнитного корпуса 1 привода может быть реализовано, например, в виде собственного охлаждающего контура 42, подключенного к охлаждающему контуру 43 (см. фиг.1 и 2) системы охлаждения (на черт. не показана) поршневого двигателя 28 с помощью штуцеров 44 и 45.

В другом частном случае наружное охлаждение немагнитного корпуса 1 может быть выполнено посредством его установки непосредственно в охлаждающем контуре 43 системы охлаждения поршневого двигателя 28 (см. фиг.2).

Применительно к одному клапану электромагнитный привод работает следующим образом.

Когда ключ зажигания автомобиля выключен, сигнал управления не формируется. При этом рабочий орган 14 электромагнитного привода и связанный с ним клапан 29 находятся в произвольном положении, т.к. токопроводные катушки 4, 8 и 12 соответствующих электромагнитов 2, 6 и 10 обесточены (см. фиг.1 и 2). После включения ключа зажигания, но при неработающем поршневом двигателе, от устройства управления (на черт. не показано) поступает сигнал, по которому срабатывает закрывающий электромагнитный соленоид 6, и его ферромагнитный якорь 9 занимает центральное положение в статоре 7 (см. фиг.6). При этом рабочий орган 14 устанавливается в промежуточное положение, при котором клапан 29 остается приоткрытым, не доходя до клапанного седла 37 на расстояние, несколько превышающее размер теплового клапанного зазора. В таком приоткрытом состоянии клапан 29 посредством механического передаточного звена, составленного из штанги 30 и клапанного коромысла 31, и рабочего органа 14 (см. фиг.2), зафиксированного ферромагнитным якорем 9 в магнитном поле токопроводной катушки 8 (см. фиг.1), удерживается неподвижно до момента страгивания коленвала поршневого двигателя 28 с места. С этого момента устройство управления осуществляет управление работой клапана согласно стандартной программе. При этом управляющие импульсы напряжения от устройства управления подаются на токопроводные катушки 4, 8, и 12 электромагнитов 2, 6 и 10 поочередно в последовательности, соответствующей порядку работы поршневого двигателя 28.

Так при поступлении сигнала на открывающий электромагнитный соленоид 2 его ферромагнитный якорь 5 занимает центральное положение в статоре 3, а рабочий орган 14 занимает верхнее положение (см. фиг.4), при этом благодаря наличию механического передаточного звена, выполненного в виде штанги 30 и клапанного коромысла 31 (см. фиг.2), газораспределительный клапан 29 открывается. Для впускного клапана это соответствует такту «Впуск», а для выпускного - такту «Выпуск».

При последующей подаче сигнала на закрывающий электромагнитный соленоид 6 его ферромагнитный якорь 9 занимает центральное положение в статоре 7, а рабочий орган 14 - промежуточное положение (см. фиг.6), при котором клапан 29 посредством механического передаточного звена в виде штанги 30 и клапанного коромысла 31 (см. фиг.2) закрывается, но не полностью, так как остается некоторый зазор (на черт. не обозначен) между клапаном 29 и клапанным седлом 37. Размер этого зазора задается конструктивно так, чтобы он превышал естественный тепловой клапанный зазор, и при наладке поршневого двигателя устанавливается регулировочным винтом 35, закрепленным в донце 26 (см. фиг.1), в пределах 0,3-0,5 мм как и зазор L между дисковым ферромагнитным якорем 13 и статором 11 третьего фиксирующего электромагнита 10 (см. фиг.6). Равенство пределов указанных зазоров в данном случае обеспечивается передаточным отношением плеч N1 и N2 клапанного коромысла 31, равным единице. Зазор L устанавливается при обесточенных токопроводных катушках 4 и 12, но при включенной под напряжение сигнала токопроводной катушке 8. В процессе работы поршневого двигателя 28 благодаря зазору L обеспечивается бесшумная остановка клапана перед окончательным его закрытием, что происходит при последующей подаче управляющего сигнала на третий фиксирующий электромагнит 10. По этому сигналу дисковый ферромагнитный якорь 13 фиксирующего электромагнита 10 смыкается со статором 11, и рабочий орган 14 занимает крайнее нижнее положение (см. фиг.5), при этом клапан 29 плотно прижимается к клапанному седлу 37 (см. фиг.2) и полностью закрывается.

Подачей сигнала на закрывающий электромагнитный соленоид 6 по специальной программе управления клапанами можно обеспечить требуемое перекрытие клапанов, а также стабильный холостой ход поршневого двигателя.

Благодаря тому, что в конструкции привода внутри немагнитного корпуса 1 между его крышкой 20 и закрывающим электромагнитным соленоидом 6 предусмотрена полость, состоящая из верхней и нижней частей 21 и 22, соответственно, статор 3 открывающего электоромагнитного соленоида 2 имеет возможность перемещаться возвратно-поступательно вдоль общего подвижного сердечника 15 под действием попеременной подачи рабочей жидкости в верхнюю или нижнюю части 21 или 22 упомянутой полости через соответствующие штуцеры 23 и 24. В результате у привода появляется новое свойство, а именно, возможность управления величиной хода (степенью открытия) клапана 29 в процессе его работы. Таким образом, необходимость в дроссельной заслонке отпадает.

Максимальное расстояние h между подвижным статором 3 и неподвижным статором 7 соответствующих электромагнитных соленоидов 2 и 6 задается конструктивно, так, чтобы оно было не меньше высоты статора 3. Поскольку соответствующие открывающему и закрывающему электромагнитным соленоидам 2 и 6 ферромагнитные якори 5 и 9 установлены на немагнитном стержне 16 с заданным радиальным технологическим зазором  относительно соответствующих магнитопроводных статоров 3 и 7, то из частей 21 и 22 общей полости рабочая жидкость через зазоры

относительно соответствующих магнитопроводных статоров 3 и 7, то из частей 21 и 22 общей полости рабочая жидкость через зазоры  и по скользящему внутри основания 25 подвижному сердечнику 15 поступает в сливную полость 38. При этом рабочая жидкость дополнительно выполняет функцию смазки для всех подвижных элементов привода. При этом немагнитный корпус 1, благодаря скольжению с посадочным уплотнением рабочего органа 14 в крышке 20, обладает достаточной степенью герметичности, что предотвращает потери рабочей жидкости.

и по скользящему внутри основания 25 подвижному сердечнику 15 поступает в сливную полость 38. При этом рабочая жидкость дополнительно выполняет функцию смазки для всех подвижных элементов привода. При этом немагнитный корпус 1, благодаря скольжению с посадочным уплотнением рабочего органа 14 в крышке 20, обладает достаточной степенью герметичности, что предотвращает потери рабочей жидкости.

Оптимальным вариантом установки описанной конструкции электромагнитного привода газораспределительного клапана 29 является размещение немагнитного корпуса 1 с рабочим органом 14 на наружной боковой поверхности 27 поршневого двигателя 28 (см. фиг.2), а не под его клапанной крышкой. Это дает возможность снизить тепловые нагрузки на элементы привода, а также позволяет значительно уменьшить вертикальный размер (высоту) поршневого двигателя 28. Снижению тепловых нагрузок на привод в целом способствует также и то, что немагнитный корпус 1 выполнен с наружным охлаждением, которое может быть выполнено с использованием разных конструктивных вариантов.

При установке электромагнитного привода на наружной боковой поверхности 27 поршневого двигателя 28 механизм сочленения рабочего органа 14 с клапаном 29 выполнен в виде наружного механического передаточного звена, состоящего из штанги 30 и клапанного коромысла 31 с конструктивно заданным передаточным отношением плеч N1 и N2, при этом штанга 30 и клапанное коромысло 31 шарнирно посредством втулок 32 соединены между собой, а также с клапаном 29 и рабочим органом привода 14, чем надежно обеспечивается передача возвратно-поступательных перемещений рабочего органа 14 на газораспределительный клапан 29 с заданном передаточным отношением. Изменение передаточного отношения плеч N1 и N2 дает возможность получать требуемый максимальный ход клапана при уменьшенном перемещении рабочего органа 14 электромагнитного привода. Внутри немагнитного корпуса 1 возвратно-поступательное перемещение статора 3 открывающего электромагнитного соленоида 2, в режиме управления ходом клапана без применения дроссельной заслонки, надежно обеспечено наличием упоров 39 и 40, которые предотвращают перекрытие проходных сечений штуцеров 23 и 24.

В частном случае клапанное коромысло 31 может быть выполнено в виде рычажной вилки 41 (см. фиг.3). Это дает возможность электромагнитному приводу управлять группой из двух-трех однотипных газораспределительных клапанов и тем самым значительно упростить конструкцию многоклапанного газораспределительного механизма (на черт. не показан) поршневого двигателя 28.

Наружное охлаждение немагнитного корпуса 1 привода в частном случае может быть реализовано с применением собственного охлаждающего контура, выполненного, например, в виде цилиндрической колбы 42 с уплотнителями 33 и 34, подключенной штуцерами 44 и 45 к охлаждающему контуру 43 системы охлаждения поршневого двигателя 28 (см. фиг.1 и 2).

В другом частном случае наружное охлаждение немагнитного корпуса 1 может быть выполнено посредством его установки непосредственно в охлаждающем контуре 43 системы охлаждения поршневого двигателя 28 (см. фиг.2).

Оба варианта реализации наружного охлаждения немагнитного корпуса 1 обеспечивают надежное охлаждение электромагнитного привода в целом, в дополнение к охлаждению за счет расположения привода на боковой поверхности 27 поршневого двигателя 28.

Таким образом, изобретение позволяет снизить тепловые нагрузки на элементы электромагнитного привода при условии обеспечения минимальных динамических нагрузок на газораспределительный клапан при его закрытии, снизить затраты электроэнергии, потребляемой из бортовой сети автомобиля на открытие клапана, обеспечить возможность управления величиной хода клапана без применения дроссельной заслонки, а также обеспечить возможность увеличения вертикального размера электромагнитного привода, не приводящего к увеличению высоты поршневого двигателя.

1. Электромагнитный привод газораспределительного клапана поршневого двигателя, содержащий немагнитный корпус с размещенными в нем тремя электромагнитами, два из которых приводные, а один фиксирующий, рабочий орган привода, связанный с газораспределительным клапаном поршневого двигателя с помощью механизма сочленения и выполненный в виде подвижного сердечника, составленного из трех ферромагнитных якорей, установленных последовательно на общем немагнитном стержне с возможностью взаимодействия каждого из них с соответствующим электромагнитом, и устройство управления, отличающийся тем, что первый приводной электромагнит с соответствующим ферромагнитным якорем выполнен в виде открывающего электромагнитного соленоида и установлен в верхней части немагнитного корпуса со стороны его крышки с возможностью скользящего возвратно-поступательного перемещения его статора вдоль общего подвижного сердечника внутри полости между крышкой немагнитного корпуса и статором второго приводного электромагнита посредством попеременной подачи рабочей жидкости соответственно в верхнюю и нижнюю части полости, образованные над и под открывающим электромагнитным соленоидом, второй приводной электромагнит с соответствующим ферромагнитным якорем выполнен в виде закрывающего электромагнитного соленоида и установлен в средней части немагнитного корпуса на заданном расстоянии от статора открывающего электромагнитного соленоида с жесткой фиксацией относительно немагнитного корпуса, третий, фиксирующий, электромагнит выполнен в виде смыкающегося электромагнита и установлен на донце немагнитного корпуса, а его ферромагнитный якорь закреплен на нижнем конце общего немагнитного стержня и выполнен в виде диска, при этом ферромагнитные якори электромагнитных соленоидов установлены внутри их статоров с заданным радиальным технологическим зазором относительно последних, немагнитный корпус с рабочим органом привода размещен на наружной боковой поверхности поршневого двигателя, а механизм сочленения рабочего органа привода с газораспределительным клапаном выполнен в виде наружного механического передаточного звена, состоящего из штанги и клапанного коромысла с конструктивно заданным передаточным отношением, при этом штанга и клапанное коромысло шарнирно соединены между собой, а также с клапаном и рабочим органом привода, причем третий фиксирующий электромагнит дополнительно снабжен регулировочным винтом, установленным с упором со стороны донца, а немагнитный корпус выполнен герметичным и с наружным охлаждением.

2. Привод по п.1, отличающийся тем, что он выполнен с возможностью одновременного управления группой из двух-трех однотипных газораспределительных клапанов, при этом клапанное коромысло механического передаточного звена выполнено в виде рычажной вилки.

3. Привод по п.1 или 2, отличающийся тем, что наружное охлаждение немагнитного корпуса выполнено в виде собственного охлаждающего контура, подключенного к охлаждающему контуру системы охлаждения поршневого двигателя.

4. Привод по п.1 или 2, отличающийся тем, что наружное охлаждение немагнитного корпуса выполнено посредством его установки непосредственно в охлаждающем контуре системы охлаждения поршневого двигателя.

www.freepatent.ru

В настоящее время прямой электромагнитный (ЭМ) привод газораспределительных клапанов в поршневом двигателе внутреннего сгорания (ДВС) находится в стадии натурных испытаний на концептуальных автомобилях и, надо полагать, что в ближайшие 5-6 лет станет реальностью и для серийных.

Наиболее близко к внедрению ЭМ привода газораспределительных клапанов в поршневом ДВС подошли ученые и инженеры фирмы FEV-MT (ФРГ). Эта фирма работает над проблемой более 20-ти лет и ее сотрудниками получено наибольшее количество патентов на различные модели ЭМ клапанов. Как наиболее приемлемой была принята конструкция ЭМ клапана с двумя противоположно действующими электромагнитами, но с общим тяговым якорем, который установлен на клапанном стержне (рис. 1).

Рис.1. Электромагнитный клапан с двумя электромагнитами и пружинной амортизацией

В такой конструкции электропривода нижний электромагнит открывает клапан, а верхний закрывает его. Газораспределительный клапан работает следующим образом. Когда на обмотку 14 открывающего электромагнита (13, 14) подается управляющее напряжение, якорь 5 под действием притяжения к магнитопроводу 13 опускается „вниз” и, сжимая нижнюю пружину 4, открывает клапан 1. При этом верхняя амортизирующая пружина 8 способствует открытию клапана, так как до этого она находилась в частично сжатом состоянии.

При закрытии клапана управляющее напряжение подается на обмотку 6 закрывающего электромагнита (6, 7), а с обмотки 14 управляющее напряжение снимается. Якорь 5 отталкивается нижней сжатой амортизирующей пружиной 4 „вверх” и притягивается к магнитопроводу 7 закрывающего электромагнита. При этом клапан 1 закрывается, плотно прижимаясь клапанной головкой 19 к клапанной фаске 2. Несмыкающийся воздушный зазор 12 устанавливается при сборке клапана с помощью фиксаторов 18 таким образом, чтобы полное смыкание якоря 5 с магнитопроводом 7 не имело места, но чтобы зазор 12 имел предельно малый размер.

Этим обеспечивается плотное прижатие клапанной головки к клапанной фаске с помощью закрывающего электромагнита. Пружина 8 при закрытии клапана и пружина 4 при его открытии работают на амортизацию жестких механических соударений. Амортизация происходит благодаря тому, что по мере сжатия пружин их упругость плавно возрастает, чем обеспечивается замедление скорости приближения клапана к краевым опорам в положениях „открыто” и „закрыто”. Упругость амортизирующих пружин 4 и 8 значительно ослаблена по сравнению с упругостью запорной возвратной пружины обычного механического клапана. Это позволяет понизить потребление электроэнергии из бортовой сети автомобиля, затрачиваемой на работу ЭМ клапана, а также несколько уменьшить его габариты.

Основными недостатками описанного клапана являются следующие факторы:

1. На амортизацию соударений затрачивается некоторая часть тяговых усилий открывающего (13, 14) и закрывающего (6, 7) электромагнитов, что приводит к понижению коэффициента полезного действия (КПД) и недостаточному уменьшению габаритов ЭМ привода газораспределительного клапана. Но при этом соударение клапанной головки с клапанной фаской при движении клапана вверх (при закрытии) не устраняется.

2. В обесточенном состоянии обоих электромагнитов амортизирующие пружины 4 и 8, противодействуя друг другу, устанавливают якорь 5 в промежуточном положении между состояниями „открыто” и „закрыто”. На реальном поршневом ДВС, в случае нарушения целостности (или выключения) электрической цепи управления ЭМ клапаном, это особенно опасно, так как в таком случае может иметь место соударение поршня и клапана. В двигателях с высокой степенью сжатия, когда высота камеры сгорания не более 1,5-2,0 мм, эксплуатационная надежность такого газораспределительного клапана недостаточно высокая.

3. В случае применения вышеописанного клапана в качестве впускного реализовать управление скоростью его перемещения и величиной хода не представляется возможным. Следует отметить, что такой электромагнитный клапан может работать и без пружин. Но тогда неизбежно будут иметь место жесткие механические соударения, что приводит к быстрой поломке клапана и компонентов привода. Помимо проблемы амортизации соударений, не менее важно решить проблему разработки алгоритма электронного автоматического управления клапаном, который кинематически не связан с коленчатым валом ДВС.

Первой экспериментальной моделью фирмы FEV-MT, учитывающей отмеченные недостатки, было электромеханическое устройство привода впускных клапанов (патент ФРГ DE 3911 496 C2, кл.: F 01 L9 / 04, от 29.01.98.), в котором помимо электромагнитов, были использованы шаговые электродвигатели с программным управлением от блока электронной автоматики (рис. 2).

Рис. 2. Электромеханическое устройство привода впускного клапана

В такой системе функцию прямого управления клапаном при его открытии и закрытии выполняют два электромагнита — (12, 13) и (9, 10). Амортизация удара клапанной головки 1 о посадочную фаску 2 при закрытии реализуется верхним пружинным амортизатором 7. При открытии клапана срабатывает нижний пружинный амортизатор 6, который предотвращает столкновение якоря 11 с ярмом 12 нижнего электромагнита. Ход клапана вверх ограничивается фаской клапанного гнезда 2, ход вниз — жесткостью нижней амортизационной пружины. Степень глубины открытия клапана может изменяться при помощи двух эксцентриковых валов 4 и 15, которые воздействуют на подвижные платформы 5 и 14, а во вращение приводятся посредством шаговых электродвигателей с управлением от электронного блока управления клапанами (ЭБУ-К).